'Não aguentaria ser mais julgada', diz ativista após sofrer 3º estupro

Cerca de 12 dias depois de ter sido estuprada pela terceira vez na vida, a advogada e ativista feminista Mariana*, 43 anos, diz: “Apesar de tudo, sou uma privilegiada”. Mesmo sem conseguir retomar sua vida e cuidar dos filhos, de 7 e 11 anos, ela se vê em uma situação melhor do que a maioria das mulheres vítimas de estupro no Brasil.

No país, a cada 11 minutos, uma mulher sofre essa violência, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ONG que formula análises sobre violência. Mariana foi estuprada aos oito anos por uma pessoa próxima da família. Aos 23, foi estuprada por um amigo, da turma que frequentava. A seguir, ela conta a sua história.

“Estava trocando mensagens com um homem em um aplicativo de relacionamentos, há um tempo, quando resolvi convidá-lo para ir até a minha casa. Umas 3h, já tínhamos transado quando ele saiu do quarto e foi até a varanda. Ficou lá uns dez minutos, voltou e disse: ‘vou comer teu cu e gozar dentro’. Falei que não, mais de uma vez. Achei que ele estava sugerindo, e eu não quis.

Tínhamos combinado que ele passaria a noite lá. Só entendi que não era uma proposta e, sim, uma ameaça quando ele me imobilizou com uma mão e com a outra pressionou o meu pescoço.

"Não era a primeira vez que era estuprada. Só pensava em sobreviver"

Quando ele terminou, entrei no banheiro e joguei água fria no rosto. Ao sair, ele estava vestido e falou: ‘Melhor eu ir, né?’. Falei que sim. Quando ele foi embora, peguei um táxi e corri para o Pérola Byington [hospital público de referência para o atendimento de mulheres vítimas de violência sexual, na capital paulista].

Tinha estado lá tantas vezes acompanhando mulheres estupradas, como parte do meu trabalho como ativista, que uma atendente me reconheceu e perguntou quem eu estava levando. Ela percebeu que não tinha ninguém comigo, que eu era a vítima da vez. Ela me olhou e falou: ‘Ah, não...’. Imediatamente foi solidária e me encaminhou para atendimento.

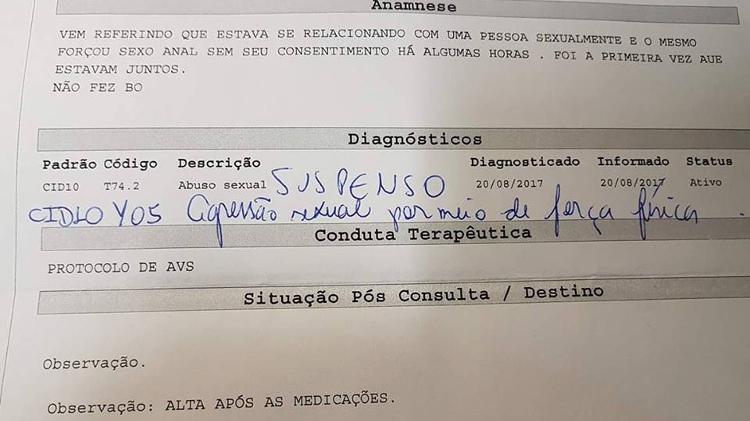

O médico me atendeu bem, mas escreveu no prontuário que tinha sido abuso sexual, e não estupro. Na hora, não me dei conta. Enquanto esperava para ver se teria alguma reação por causa dos fortes remédios que tomei como profilaxia [protocolo contra doenças sexualmente transmissíveis] é que percebi o absurdo. Voltei e questionei: ‘doutor, não foi abuso, foi estupro!’. E ele respondeu: ‘Mas você abriu a porta’. Rebati que tinha sido sexo sem consentimento.

Queria uma relação sexual, não uma agressão"

No prontuário feito no computador, ele fez uma anotação com caneta, trocando por 'agressão sexual por meio de força física'. Eu, vítima, tive de exigir isso. Foi mais uma violência que sofri. Decidi não fazer boletim de ocorrência. Justamente por ajudar mulheres em situações como essa, sabia que até seria bem atendida na delegacia, encontraria acolhimento em uma promotora de justiça, mas um juiz ia exigir prova da violência.

Se o juiz tinha mandado soltar o homem que ejaculou no pescoço de uma mulher no ônibus, ato presenciado por testemunhas, imagina como seria comigo? Que tinha trocado mensagens com o homem que me estuprou, aberto a porta da minha casa para ele.

Minha palavra não tem valor. Mesmo sabendo racionalmente o contrário, estou sofrendo com a sensação de culpa, de ser responsável pelo que aconteceu comigo, com a vergonha. Além disso, tenho de conviver com a ferida física, a dificuldade de andar, a dor ao ir ao banheiro. Para a maior parte da sociedade, a vítima de estupro é aquela mulher pega sorrateiramente na rua por um desconhecido. E essa mulher é minoria dos casos.

Minha vida está paralisada. Não consigo trabalhar nem levar meus filhos na escola"

Estou com vontade de ‘desviver’, não digo me matar, mas não consigo fazer nada. Por não denunciar, fui julgada por algumas pessoas. Mas não aguentaria ser mais ferida, julgada, exposta. Apesar de tudo, sou uma privilegiada. Tenho uma rede de apoio forte. Fui ao psiquiatra, tenho ido à terapia.

Amigas vieram aqui em casa e mudaram a decoração do meu quarto, porque, desde o que aconteceu, não estava conseguindo dormir lá. Pegava no sono na sala. É muito mais fácil na minha condição. Imagina quem não consegue nem tomar os remédios [da profilaxia] porque os fortes efeitos não deixam a pessoa trabalhar ou porque têm de esconder da família o que aconteceu?

O amor dos meus filhos me cura um pouco"

Pedi ao meu ex-marido que ficasse uns dias com as crianças, enquanto tentava me recuperar. Minha filha acabou indo em casa. Ela me olhou nos olhos e disse: ‘Sei o que aconteceu. A culpa não é sua’ e me abraçou.

Meu filho é pequeno, mas meio que se ligou. Ele falou para mim: ‘Mãe, sou menino, mas sou feminista’."

* Nome trocado para preservar a identidade da entrevistada

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.