Aranhas mostram por que animais venenosos são esperança contra o câncer

Imagine um fluido cheio de moléculas diferentes que estão ali, todas misturadas, para causar alguma coisa em quem eventualmente ele for injetado. Talvez impeça a fuga de uma presa, deixando-a atordoada ou paralisada só para não perder a refeição. Ou quem sabe, no papel oposto, barre o ataque de um predador, valendo até matá-lo para escapar.

"Na evolução das espécies, muitas vezes os animais que simplesmente jogavam saliva nos outros sumiram do mapa, ao contrário daqueles que, ao acaso, desenvolveram moléculas que conseguiam, por exemplo, deter o que queriam comer, sem a necessidade de lutar pelo alimento, correndo o risco de perder a batalha", conta o biólogo Thomaz Rocha e Silva, que é doutor e, mais que isso, pós-doutor em farmacologia.

Ou seja, um veneno qualquer é algo que surgiu na natureza para ter uma ação biológica em outro organismo. "E isso não depende apenas do que ele faz, mas da intensidade com a qual age. Portanto, se der para isolar exatamente o que está causando determinada ação e colocar na intensidade correta, será possível transformá-lo em um remédio", raciocina Rocha e Silva, que levou boa parte de sua vida até o momento observando, com dose de paixão, aranhas venenosas. Aliás, elas são sua mania desde muito antes de se tornar cientista.

Atualmente pesquisador e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, ele está por trás de uma investigação que revela o veneno de uma aranha brasileira como uma bela promessa contra a leucemia.

Ela, por sua vez, nos ajuda a compreender por que estudar animais peçonhentos é um caminho na busca de novas armas contra o câncer. Para começo de conversa, porque tudo o que queremos é paralisar e impedir o crescimento de uma célula cancerosa. Ou, se for possível, matá-la. Envenená-la, por fim.

O catador de aranhas

Agora que imaginou a ação do veneno, visualize um menino fascinado por aranhas. Muitas vezes, a brincadeira de infância era alimentá-las. Ou ver a reação dos animais que caiam em suas teias, se mudava alguma coisa de um dia para o outro ou quando as aranhas eram diferentes.

Para desespero dos pais, o garoto às vezes aproveitava os finais de semana na casa de campo próxima da represa de Guarapiranga, em São Paulo, para coletar algumas delas e trazê-las em potes. Recebia broncas, mas não se inibia.

Depois de fazer graduação e mestrado na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), onde se dedicou a estudar as enzimas do nosso fígado, acabou se transferindo para a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e, em princípio, a ideia era pesquisar plantas. Aranhas? Só a de estimação, que viveu em sua casa por doze anos.

O aracnídeos não faziam parte de sua jornada de trabalho, até que..."Até um colega pesquisador me perguntar: por que não estudar o veneno deles? E, de repente, tudo fez sentido", relembra.

Na instituição, já existiam estudos em cima do veneno de cobra. Sobre o das aranhas, nada. Rocha e Silva teria de começar do zero: ir atrás delas em centros de zoonoses e em outros lugares, aprender a identificá-las e a extrair o seu veneno. Foi o que fez. Chegou a ter mais de duzentas aranhas no laboratório. Justifica: "Uma dificuldade para estudar o veneno é a quantidade. A aranha produz pouco e o volume pequeno, na hora de a gente fazer testes, é um gargalo".

Nessa época, o pesquisador também buscou parcerias no Instituto Butantan, que já duram 21 anos e que estão até agora ao seu lado na busca de um novo fármaco para a leucemia.

O segredo da caranguejeira

Foi ainda durante o doutorado na Unicamp que Rocha e Silva fez uma varredura no veneno das aranhas caranguejeiras, também conhecidas por tarântulas, verificando tudo o quanto é tipo de ação. E assim, ao jogar sobre células de câncer o veneno de uma espécie — a Vitalius wacketi, encontrada no litoral paulista —, viu que elas logo morreram.

"Tudo bem que, na ocasião, usamos o veneno bruto", conta. "E, ora, por se veneno, o esperado era que matasse mesmo. Só que isso aconteceu em uma concentração bem baixa, metade de uma micro-gota, o que me chamou a atenção. Sinal de que havia algo extremamente potente ali." O desafio seria descobrir o que era, entre tantas moléculas na composição daquele fluido.

A célula do câncer envenenada

No final, tratava-se de um tipo molecular de uma classe conhecida há muito tempo — a das poliaminas pequenas, dificílimas de isolar. "São diversas substâncias com propriedades muito parecidas, o que torna complicado separá-las em laboratório", diz Rocha e Silva, que acabou desenvolvendo um método para conseguir a proeza. Ganhou até prêmio por isso.

Só que, primeiro, o câncer foi deixado meio de lado. O cientista e seus colegas olharam para a ação daquele veneno sobre o músculo. Em 2008, porém, o biólogo fez uma nova mudança de endereço profissional para atuar na Santa Casa de São Paulo. E, alguns anos depois, junto com um de seus alunos, Bruno Bezerra Rosa, retomou o olhar para a atividade antitumoral do veneno da Vitalius wacketi.

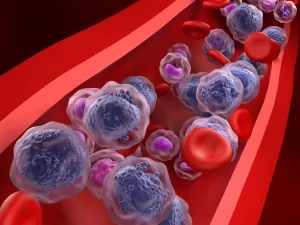

"Quando passamos para a etapa de entender o mecanismo que levava à morte da célula cancerosa foi que caímos da cadeira", rememora. "Porque havia somente o que chamamos de apoptose."

A morte poderia acontecer de outro jeito, se a célula se rompesse. Aí, seria a tal da necrose. Sobraria para os rins, então, filtrar um bocado proteínas, que seriam seus restos mortais. O problema é que, em uma situação com numerosas células malignas, destruí-las desse jeito seria entupi-los na certa. Já na apoptose, a célula doente implode, formando vesículas minúsculas que terminam sendo devoradas — ou melhor, fagocitadas — por células de defesa. Dessa maneira, os rins são poupados.

Por que leucemia?

Por uma característica — a de ser carregada eletricamente, como dizem os cientistas —, a tal molécula do veneno de aranha tende a ficar no nosso sangue. "É por isso que estamos pensando em sua aplicação na leucemia. Provavelmente, apenas uma pequena parcela irá alcançar outros tecidos", supõe o pesquisador.

A pesquisa hoje

Quando, em 2016, Rocha e Silva foi para o Einstein, dedicando-se então a lapidar a área de farmacologia na faculdade, deixou para trás um problema: será que, para um dia termos um remédio, seria preciso alguém viajar ao litoral para coletar aranhas, ficando totalmente dependente delas para extrair uma dose ínfima de veneno?

A pergunta parecia em banho-maria até que, dois anos depois, o bioquímico Pedro Ismael da Silva Junior, do Laboratório de Biologia Aplicada do Butantan, lhe convidou para um café, comparecendo ao encontro com o frasco de um pó amarelo nas mãos: "Sintetizei o veneno!", anunciou, animado. Só que não tinha conseguido separar aquela poliamina pequena específica na versão feita em laboratório. Essa etapa, então, foi realizada com a ajuda de alunas de iniciação científica do Einstein, que usaram a metodologia desenvolvida por Rocha e Silva tempos antes. Ficou resolvido aquele obstáculo da quantidade.

Nos testes in vitro, a molécula sintética teve o mesmo efeito da versão original, produzida pelas aranhas, sobre as células malignas: elas implodiram, em uma espécie de suicídio. Por causa do bom sinal, a área de inovação do Einstein, ao lado do Butantan, já foi atrás da patente do processo de purificação e sintetização.

"Neste momento, vamos iniciar os testes em células sadias e esmiuçar o mecanismo de ação, porque agora temos bastante molécula para trabalhar", conta o pesquisador. Só depois de serem checadas a eficácia e a segurança da substância é que devem começar os ensaios clínicos em seres humanos.

O maior desafio, na verdade, é o de sempre: conseguir parceiros que invistam em uma molécula que, apesar de a investigação ter começado há cerca de três décadas, do ponto de vista da Medicina ainda engatinha para provar do que é e do que não é capaz.

Mas não apostar que estratégias de sobrevivência encontradas na biodiversidade brasileira são soluções para algumas de nossas mazelas não deixa de ser, também, uma espécie de veneno, capaz de paralisar a ciência e matar a chance de muitas curas.

Deixe seu comentário