"Vidas indígenas também importam": a luta de Juliana Guajajara

"O que é ser indígena?" É a partir dessa afirmação que a advogada Juliana Guajajara, 29, começa seu argumento de desconstrução da ideia estereotipada de índio que, ainda hoje, é ensinada nas escolas.

"A imagem de 1500 anos atrás ficou cristalizada, mas não condiz mais com a realidade, muito menos com nossa diversidade. Estamos em diferentes espaços, trabalhamos em profissões variadas, e nos modernizamos assim como qualquer pessoa", diz ela que nasceu em uma ocupação urbana na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande.

Seguindo os passos do pai, Arão Guajajara, Juliana se formou em direito pela Universidade Federal Fluminense, já com o objetivo de defender as causas de seu povo. Desde a morte do americano George Floyd por policiais em maio passado, ela vem fazendo coro virtual, por meio do seu perfil no instagram, com os movimentos anti-racismo que hasteiam a bandeira "Vidas Negras Importam". Com ressalvas:

"Senti falta de sermos incluídos nas manifestações. Afinal, vidas indígenas também importam. Nossos parentes seguem sendo mortos em suas aldeias. E isso precisa ser lembrado como uma prática racista também".

Em conversa com Universa, ela comentou episódios que atentam contra seu povo, falou sobre como contribui para a desconstrução do estereótipo e chamou a Covid-19 de "peste branca".

Indígena é...

Os guajajara são um dos povos mais numerosos do país. Há comunidades da etnia espalhadas por diversos estados, vivendo em aldeias ou mesmo nos meios urbanos. Juliana, por exemplo, cresceu em um mix de culturas.

Em família, aprendeu e adquiriu os hábitos indígenas. Na escola, com os amigos, o modo de vida do subúrbio carioca. Sua festa de 15 anos é um bom exemplo dessa convivência. Teve DJ tocando rap, hip-hop e pop e também um ritual Guajajara da Menina Moça, com dança e participação das anciãs.

"As avozinhas me pintaram com jenipapo, passaram óleo no meu cabelo, bateram maraká [instrumento musical típico] para mim, e eu dancei em volta da fogueira com o meu pai", conta.

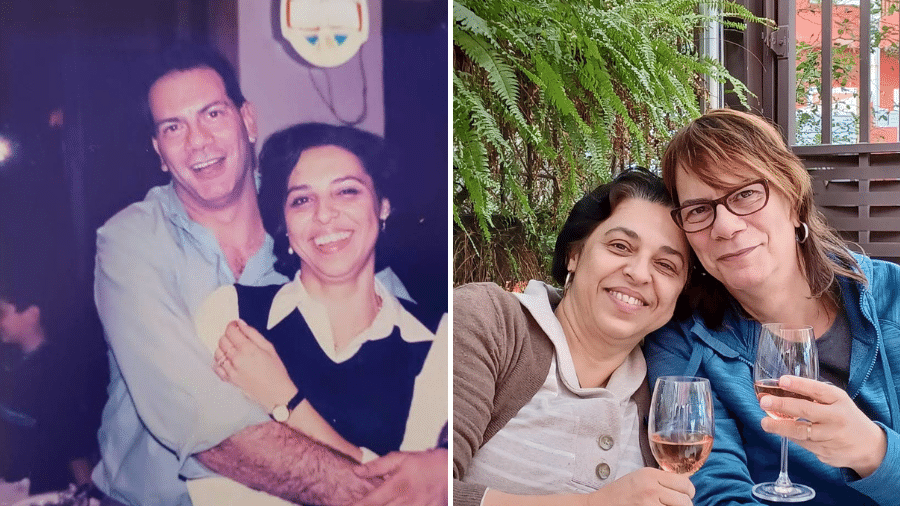

Também teve roda de maracá logo depois da cerimônia de casamento dela com o jornalista e cineasta Patrick Granja, no ano passado teve uma dinâmica parecida. O DJ, no entanto, foi substituído pela banda de um grupo de amigos, que tocou raggae, rock e MPB.

Essa harmonia, porém, ela não encontrava (e ainda não encontra) fora da comunidade. Lembra que, certa vez, foi com o pai ao antigo Museu do Índio, onde hoje está a Aldeia Ubana Maracanã, e não se reconheceu no que encontrou ali. "Vi um pente com os garfos finos, para pentear os cabelos lisos. Questionei se um dia os meus se alisariam, porque, diferente do que mostravam aquelas peças ou os livros didáticos, meu cabelo é cacheado. E isso não faz de mim menos indígena".

Por situações como esta, ela faz questão de divulgar conteúdo mais, digamos, apropriado.

Em seu perfil do instagram, além de defender os direitos indígenas, ela também divulga conteúdo de valorização da cultura do seu povo. Denuncia, por exemplo, as ferramentas da plataforma: "filtros de embelezamento ou de embranquecimento?", criados a partir do padrão de beleza branco.

Em um dos posts, aparece de batom vermelho e cabelos soltos. No texto, diz: "Passando para lembrar que existe guajajara de cabelo cacheado! E eu não vou alisar meu cabelo para ficar de acordo com a cartilha do estereótipo, vcs q lutem."

Para ela, esta é uma das formas de desconstruir a ideia ultrapassada do que é ser indígena. "Sinto falta de conteúdo sobre os nossos que vivem nas cidades. Minhas primas, por exemplo, têm dificuldade de vender seus artesanatos sem serem perseguidas pela guarda municipal. Houve situações em que foram convidadas para uma roda de debate, mas impedidas de venderem seus trabalhos".

"Precisamos denunciar o racismo contra o nosso povo"

Para Juliana, assim como os movimentos negros têm feito cada vez com mais força, é preciso denunciar o racismo também contra os povos indígenas.

Ela lembra de um episódio recente em que o deputado estadual fluminense Rodrigo Amorim (PSL) se referiu à Aldeia Urbana Maracanã como "lixo urbano". Em plenário, ele disse: "Aldeia Maracanã é lixo urbano. Quem gosta de índio, vá para a Bolívia".

"As declarações do deputado são o que reconheço como racismo indígena, que nos persegue e incentiva a população contra nós. Ele não nos reconhece como humanos. Para ele, não temos direitos. Mas, diferente do que diz, nós não somos 'lixo urbano'".

A advogada conta ainda que a Aldeia Maracanã foi fundamental para a afirmação da sua identidade. E reconhece: "É uma aldeia construída dentro da cidade, e, mesmo assim, reafirma um modo coletivo de vivência. As mangas colhidas da mangueira, por exemplo, são compartilhadas. A responsabilidade pelo cuidado do local é de todos."

"A Covid-19 é uma peste branca"

As mortes de indígenas por Covid-19 também estão na mira de Juliana. "O avô da minha irmã, João Madrugada Guajajara, uma liderança no estado do Maranhão, morreu, assim como o avô de uma conhecida. Fico muito triste, pois a morte de cada pajé, cacique, cada indígena, representa o apagamento de nossa história".

A pandemia causada pelo novo coronavírus, na visão da advogada, é "uma peste branca. Foi trazida por brancos para o Brasil, mas tem matado muitos negros e indígenas". E, segundo ela, a morte dessas pessoas pela doença é resultado do descaso do governo federal. "Não há estrutura de saúde para nós e o presidente [Jair Bolsonaro] já demonstrou outras vezes seu desprezo pela nossa vida e cultura".

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.