Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

Biohacking vai criar super-humanos? É terapia científica? Tem uso militar?

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

Popularizado nos Estados Unidos em 2005, o movimento biohacker está associado à experimentação de tecnologias biomédicas fora dos ambientes científicos e corporativos estabelecidos.

Ele tem uma preocupação científica, mas também política, ao se atentar às relações de poder estabelecidas entre instituições médicas (corporativas ou governamentais) e como o paciente pode estar submetido a certas decisões que, diante de seu desconhecimento técnico, podem ser prejudiciais.

Em outra oportunidade, escrevi aqui sobre o xenofeminismo, essa nova onda do feminismo que trabalha também com o biohacking a nível de instrumentalizar mulheres com conhecimento tecnológico e médico.

No manifesto escrito em 2018 por Helen Hester, é comentado como, nos anos 1970, o movimento do self help americano impulsionou um comportamento mais "do it yourself" (faça você mesmo) entre mulheres que, à época, eram submetidas a processos de ligamento de tubas e histerectomias sem seu consentimento.

Diante desse cenário, essas mulheres criaram o Del-Em (um método de sucção uterina para retirada do material menstrual) e também produziam especulas para autoexame e coleta de material para diagnósticos como o papanicolau.

De forma similar, coletivos contemporâneos como o Gynepunk desenvolvem hardware para autodiagnóstico e autocuidado com código aberto, enquanto que outros ativistas como Ryan Hammond estavam, em 2015, produzindo hormônios para pessoas em processo de transição de gênero que encontravam dificuldade no sistema de saúde americano.

No Brasil, o biohacking aparece tanto enquanto esse movimento mais experimental e subcultural quanto em um contexto mais comercial, como explorei aqui. Não é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos com a disseminação de startups focadas em nootrópicos ou em aplicativos de monitoramento do jejum intermitente.

Figuras como Ben Greenfield são conhecidas justamente por fazer experimentações em seu próprio corpo e vender material para guiar aqueles que desejam seguir o mesmo caminho.

No entanto, como é possível fazer a separação entre o biohacking enquanto movimento de resistência que experimenta técnicas emergentes (e portanto não totalmente comprovadas cientificamente) entre um nicho de mercado charlatão que vende soluções "milagrosas" para o aprimoramento humano?

Conversei com Juliano Sanches sobre isso.

Doutorando pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica, na Unicamp, ele me explicou que, do mesmo modo que o biohacking é um movimento emergente, ainda há muitas questões que não estão totalmente definidas. Uma delas é, por exemplo, a ambiguidade entre o biohacker e o artista.

Juliano cita Neil Harbisson, artista espanhol que se autointitula ciborgue, mas que o pesquisador brasileiro entende como sendo um biohacker.

Para Juliano, o desenvolvimento da antena implantada no crânio de Harbisson, a qual é capaz de traduzir cores em sons diretamente para seu cérebro, é uma atitude de contracultura e que apela à transgressão tanto quanto o hacker no contexto das tecnologias da informação e o punk no contexto artístico —daí a existência de ambos os termos biohacker e biopunk.

Segundo Juliano, "a maneira como os biohackers constroem a identidade em relação ao corpo evoca significações sociais, políticas, históricas e culturais que, além de contestatórias, não podem ser reduzidas apenas ao discurso científico e muito menos ser retiradas de um contexto particular". Exemplo disso é a modificação corporal, prática que, mais do que científica, é também estética, social, cultural e política.

Nesse sentido, Juliano evoca "O Manifesto Ciborgue" (1985), de Donna Haraway, como um precursor dessa discussão, ao mesmo tempo em que o "Manifesto Biopunk", lançado em 2010 por Meredith Patterson, busca situar o movimento do biohacking a partir de uma visão crítica ao modelo hegemônico de se pensar o corpo. Tratei um pouco sobre essa relação entre o biohacking e a body art em uma coluna anterior, aliás.

Para que o movimento se popularize e, desse modo, se desenvolva, uma das propostas dos biohackers é justamente a de estimular o Estado a promover a flexibilização do acesso de pacientes a tecnologias biomédicas, bem como substâncias como o canabidiol e a psilocibina.

No Brasil, grupos amadores e de pesquisadores têm organizado discussões e atividades que envolvam a produção de conhecimento científico.

"Deve-se atentar para a geração de políticas públicas dirigidas ao biohacking e como essas medidas devem ser tomadas com a participação de múltiplos atores, tais como organizações sociais e representantes de startups", recomenda Juliano.

O pesquisador comenta que uma das formas de fazer essa ponte entre o biohacking e o Estado é através do abatimento de impostos para pacientes que fazem cursos ou praticam medicina integrativa, como já acontece na Holanda:

"A medida em que o cidadão deixa de gerar custos com relação ao tratamento por diabetes por meio da saúde pública, por exemplo, o Estado se beneficia do ponto de vista de gestão de recursos", diz Juliano.

Mas até que ponto a recorrência (e o estímulo) à medicina integrativa é algo desejável, quando temos práticas nesse nicho que não possuem suficientes comprovações científicas de eficácia? E o quanto desse tipo de estímulo não é um repasse da responsabilidade do Estado para o indivíduo?

Assim como abordado em artigo na revista Questão de Ciência, não há exatamente uma diferença entre o conceito de medicina integrativa e medicina alternativa:

"Isso porque as práticas integrativas e complementares (PICs) são apenas as mesmas velhas "práticas alternativas", sem nenhum respaldo científico, de sempre. Das 29 práticas no SUS (entre elas apiterapia, constelação familiar, bioenergética, geoterapia, cromoterapia, homeopatia, florais, etc.), apenas yoga, meditação e fitoterapia poderiam figurar como práticas que contam com embasamento científico, a primeira como atividade física; a segunda, como redução de estresse; e a terceira, em alguns casos específicos de plantas que realmente foram submetidas aos testes clínicos adequados. As demais carecem de comprovação e algumas, como homeopatia, já foram rejeitadas pelo método científico como ineficazes", aponta o artigo.

Fora isso, muitas práticas associadas à medicina integrativa são, na verdade, as mesmas aplicadas na medicina alternativa, mas que recebem novos nomes que "disfarçam" sua origem.

É nesse fogo cruzado que também encontramos o dilema do que é definitivamente falso e ineficaz e aquilo que só não tem comprovação científica suficiente por ser algo emergente.

A regulamentação de práticas terapêuticas poderia ser uma base de confiança entre o que é recomendável e funcional, mas, como mencionado acima, o próprio SUS oferece como parte de sua cartela práticas que já foram até rejeitadas pelo método científico.

Para Juliano, a regulamentação do biohacking se choca com o espírito emancipatório do movimento e, ao mesmo tempo em que se tenta inibir a prática, ela se torna ainda mais atraente para as pessoas.

"A discussão está situada muito além do uso não-autorizado de tecnologias biomédicas por biohackers. Há uma atenção, sobretudo, ao modo como é construído o financiamento de pesquisas para as chamadas tecnologias de aprimoramento cognitivo que envolvem, inclusive, interesses de agências militares", ele explica.

Em outras palavras, regulamentadas ou não, essas técnicas são aplicadas de qualquer forma em projetos, por exemplo, militares que visam à criação dos chamados "supersoldados".

A provocação feita pelo biohacking é, se uma pessoa comum, fora do contexto militar, tivesse acesso às mesmas ferramentas, ela poderia desenvolver algo muito mais interessante e benéfico à humanidade do que uma nova ferramenta bélica.

Em ambos os contextos, é a ética que esbarra como a difícil, mas inevitável, pergunta a ser feita. É por isso mesmo que Juliano incentiva mais pesquisas sobre o tema, com participação de diferentes atores, como universidades, startups, profissionais da saúde e biohacker spaces.

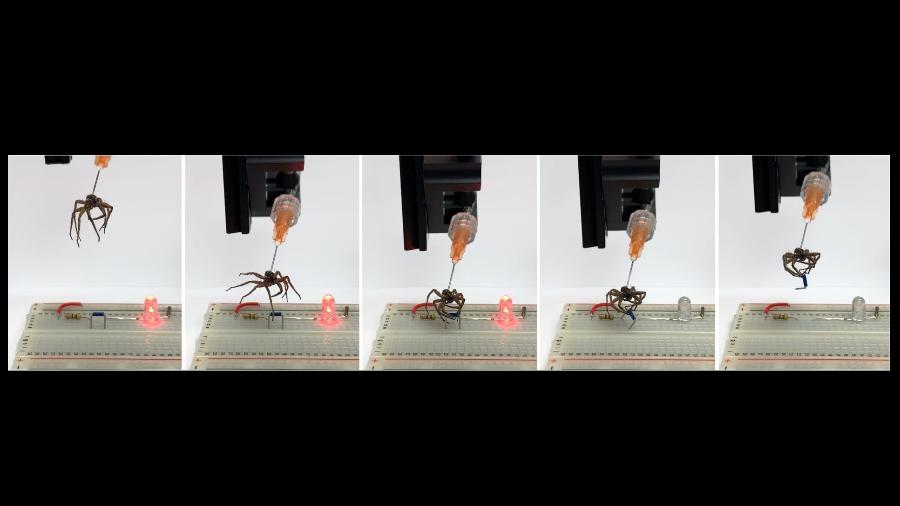

A advertência, porém, é lembrar que existem biohackers produzindo insulina para sua própria sobrevivência diante da ineficácia da saúde pública.

Mas com esses mesmos esforços, também foi possível de se criar uma forma 98% mais barata para se produzir a substância.

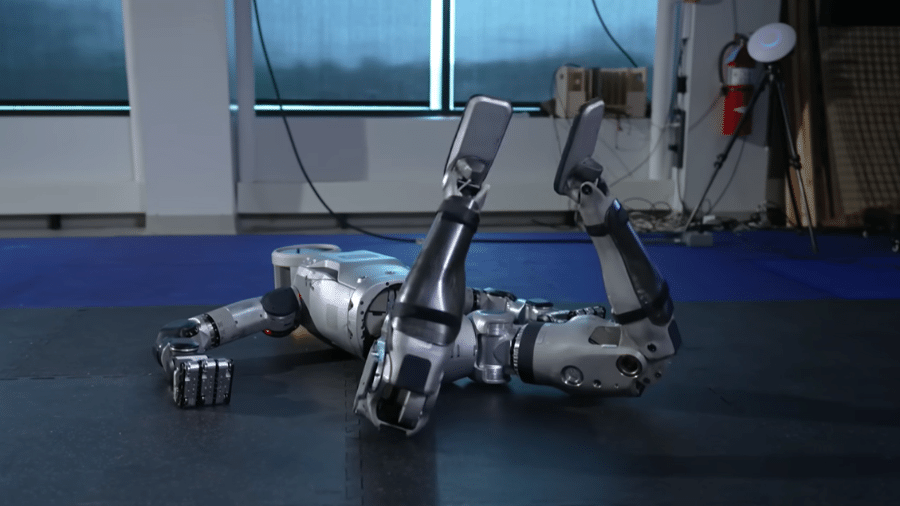

O biohacking, portanto, não é (só) uma estratégia de sobrevivência, mas um espaço de experimentação que vai além do estabelecido.

Tais práticas "underground" ou mesmo "ilícitas" podem levar a conquistas de âmbito público e generalizado, mas também podem ser tratadas como subterfúgio para as responsabilidades do Estado para com os cidadãos.

Em um nível mais superficial, o biohacking é mais uma tentativa de disseminar conhecimento científico às pessoas, para que, assim, elas possam tomar decisões informadas sobre sua própria saúde.

Por outro lado, é importante que as pessoas entendam que mesmo hábitos comuns como tomar chá ou café já são uma forma de "hackear" o seu corpo ao usar substâncias, como a cafeína, para inibir a sonolência.

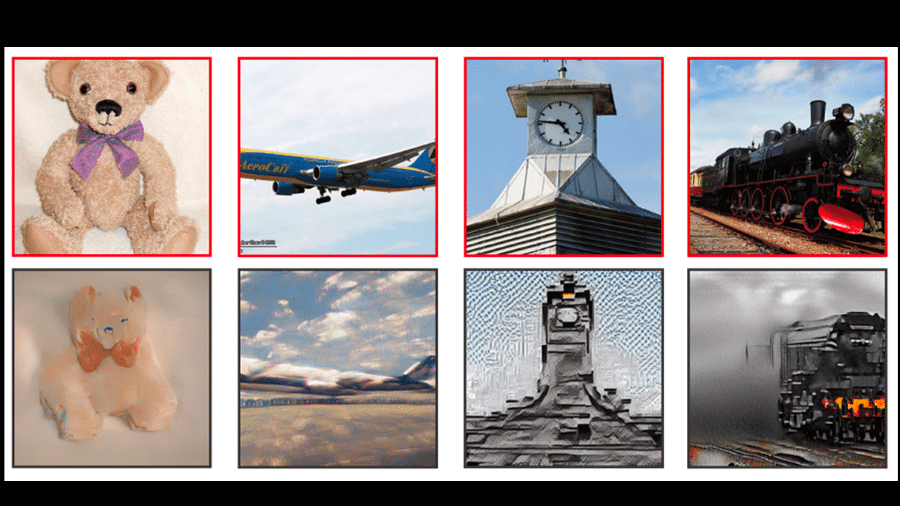

Existem diferentes "graus" no biohacking e é quando entramos em um contexto de aprimoramento ao que já é funcional, ou seja, propor algo que não é terapêutico mas sim "amplificador", que podemos acabar caindo no risco do discurso eugênico.

Para Juliano, esse é um ponto que diz respeito a questões como bioética, ética hacker, neuroética e uso de tecnologias de forma não autorizada.

Para se contornar esse problema, é necessário que toda a sociedade participe da discussão e, daí, novamente, retornamos à importância do incentivo e da divulgação da prática.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.