A farmacêutica Maria da Penha ficou paraplégica depois de um tiro à queima-roupa do marido agressor. Jandira Magdalena, auxiliar administrativo, morreu aos 27 anos ao procurar por um aborto em uma clínica clandestina no Rio de Janeiro. A violinista Mayara Amaral foi roubada, espancada e teve o corpo queimado por três homens na rua. Em um ônibus de São Paulo, uma passageira foi acordada por um homem ejaculando em seu pescoço. A diarista Adriane Teixeira foi deixada pelo marido e luta para sustentar seis filhos sozinha. Aos 42 anos, a travesti Dandara dos Santos foi espancada e assassinada a tiros por um grupo de homens em praça pública. Ao estrear no Jornal Nacional, Maria Júlia Coutinho foi alvo de ataques racistas.

Esses são retratos concretos e duros do que é ser mulher no Brasil. Ao falar de Jandira, Maria, Dandara e Maju, falamos por muitas. Morrer por buscar um aborto ou por (apenas) ser uma mulher transgênero, rejeitar o próprio corpo, ser apagada na política, trabalhar mais e ganhar menos, estar à margem da sociedade enquanto negra, não é falta de sorte. Nem são casos que devem ser encarados como pontuais e esporádicos. Ser mulher no Brasil machuca -- todo dia.

Por isso, a Universa escolheu expor as mazelas que ainda nos tocam diariamente. Mesmo em tempos de feminismo a todo vapor e de raros avanços no cuidado do Estado em relação às suas mulheres, ainda há muito o que conquistar.

"Ser mulher no Brasil equivale a viver num estado de guerra civil permanente." A afirmação de Lourdes Bandeira, professora de sociologia da Universidade de Brasília e ex-secretária executiva da Secretaria de Políticas para Mulheres, seria desmedida se não fossem as estatísticas brutais.

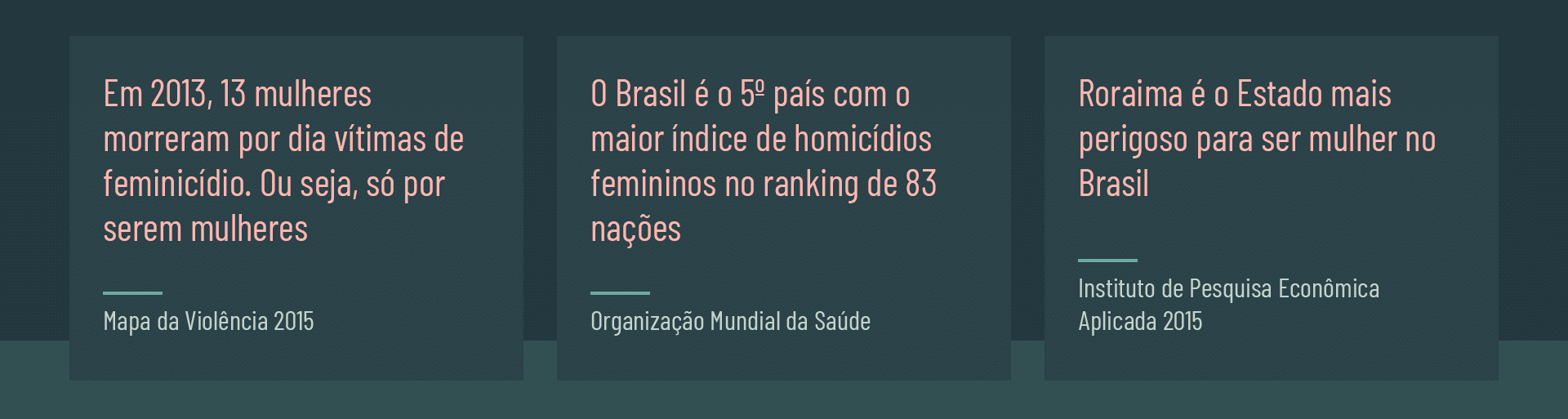

Dados do último Mapa da Violência mostram que, só em 2013, 13 brasileiras morreram por dia vítimas de feminicídio -- ou seja, só por serem mulheres. “São mortes anunciadas, consequência fatal de uma violência doméstica continuada, que não foi evitada nem interrompida”, diz Lourdes.

A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, de acordo com os Relógios Maria da Penha. E os maiores índices residem no ambiente que deveria ser sinônimo de proteção, o doméstico. Metade dos feminicídios (50,3%) é provocado por familiares, sendo 32,3% cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas.“As mulheres não são emancipadas dentro de suas próprias casas”, acrescenta. A violência doméstica é, sobretudo, uma questão de controle exercida sobre elas.

Para a estudiosa, o país já conta com leis suficientes para coibir e punir agressores, mas faltam políticas públicas e um sistema de estatística nacional para que o problema seja de fato monitorado. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, é reconhecida pela ONU como a mais avançada do mundo em relação ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Em 2015, outro passo importante foi dado com a Lei do Feminicídio, que o qualificou como crime hediondo.

Na contramão desses avanços, apenas 7,9% dos municípios brasileiros contavam com delegacia de atendimento à mulher, em 2014. E as vítimas que chegam até elas reclamam com frequência de constrangimentos no atendimento. “Precisamos de profissionais mais sensibilizados com a violência doméstica, para que mortes sejam evitadas, além de ações efetivas de proteção daquelas que denunciam”, pede Lourdes.

Roraima é o retrato mais fiel do descaso enfrentado pelas brasileiras. Por lá, a taxa de feminicídio chega a ser três vezes maior do que a média do Brasil, metade das acusações de violência doméstica prescrevem antes de alguém ser acusado.

A paulistana Rebeca Mendes Silva tem 30 anos, é mãe de duas crianças, bolsista do Prouni e atualmente desempregada. Em 2017, ela foi a cara do aborto no Brasil ao pedir ao STF a interrupção de uma gestação de sete semanas. Rebeca, que não teve o pedido apreciado pela Suprema Corte brasileira e acabou realizando o procedimento na Colômbia, de forma segura e legal, é uma “mulher comum” e confirma as pesquisas: apesar de crime, aborto é feito por mulheres de todas as classes sociais e níveis educacionais deste país.

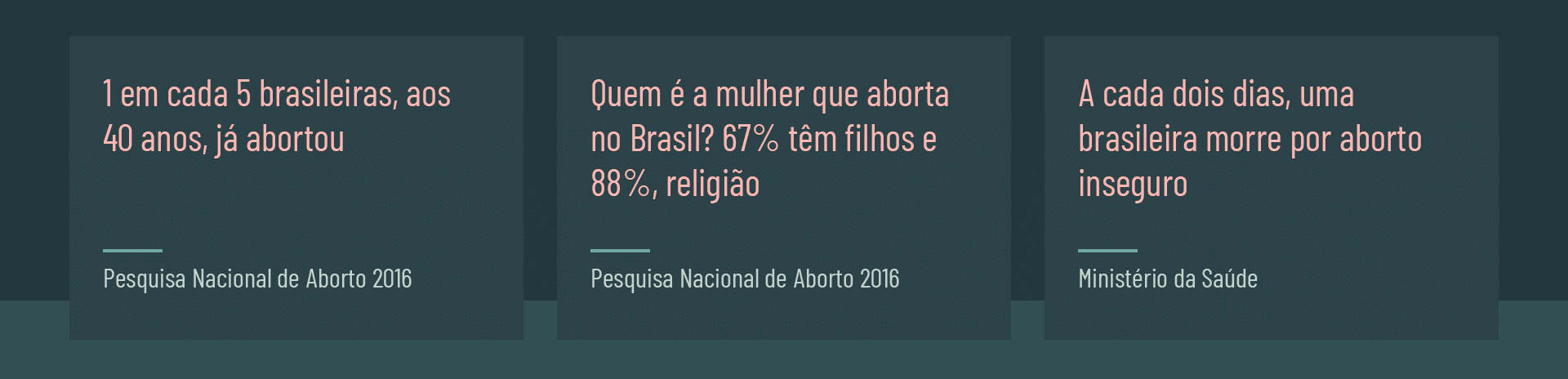

Uma em cada cinco brasileiras, aos 40 anos, já abortou, mostrou o mais recente estudo sobre o tema, a Pesquisa Nacional do Aborto (PNA), encabeçada pela antropóloga Debora Diniz e divulgada em 2016. Só em 2015, 1.300 mulheres por dia no Brasil -- quase uma por minuto -- arriscaram a vida para interromper, ilegalmente, uma gravidez. A PNA ainda revelou que essa mulher tem religião: 56% são católicas, 25% evangélicas ou protestantes. Ou seja: nem a lei nem a religião impedem brasileiras de abortar. No entanto, a maneira como cada uma delas resolve a questão pode ser muito diferente.

“Insistimos na caricatura de que ela é ‘promíscua com incontáveis parceiros’ para sustentar o tabu. Erramos. Ela é sua mãe, minha irmã, a menina que trabalha com você”, esclarece Debora.

Dados do Ministério da Saúde ilustram melhor a cena: a cada dois dias, uma brasileira pobre morre em decorrência de um aborto clandestino. É ele, ainda, a quinta causa de morte materna no país.

Para Debora, “a criminalização do aborto é um exemplo claro da regulação dos corpos e direitos das mulheres pelo uso da lei criminal e pela moral religiosa neste país”. Sobre o futuro da questão por aqui, a antropóloga diz ter ter esperanças, apesar do cenário “moralista” da política nacional atual: “A decisão da descriminalização está nas mãos do STF [no dia 8 de março de 2017, Debora protocolou no Supremo uma ação que pede a descriminalização do aborto no Brasil], que pode abreviar o tempo de espera das mulheres”.

Maioria da população brasileira (55,8%), pretos e pardos ainda enfrentam uma substancial invisibilidade social. O cenário se agrava quando os olhos se voltam à mulher negra, duplamente vulnerável. “Vivemos à margem de uma sociedade machista e racista”, afirma Maria Sylvia de Oliveira, advogada, ativista e presidente do Geledés Instituto da Mulher Negra.

São elas as que mais morrem. Segundo levantamento do Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Ipea, o homicídio de mulheres negras aumentou 22%, ao passo que o das brancas caiu 7,4%. Um balanço da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, de 2015, constatou que 59,71% das vítimas de violência doméstica são negras.

“Esse ano, comemoramos 130 anos de abolição da escravatura, uma abolição inconclusa”, define Maria Sylvia. “Mulheres negras ainda não são reconhecidas como sujeitos de direitos e correspondem à base da pirâmide social.” Para ela, além dos dados anteriores, os do sistema prisional brasileiro são definitivos para essa avaliação.

Entre 2000 e 2014, o índice de mulheres encarceradas no Brasil saltou de 6,5 para 36,4 a cada 100 mil. O Ministério da Justiça estima que duas em cada três sejam negras e cometeram crimes não violentos, usualmente sob ordens de alguém, como o companheiro. Além disso, são impactadas pela violência racial que mata ou prende seus filhos, maridos, sobrinhos e netos.

O retrato da desigualdade não para por aí. A dimensão educacional revela que 23,5% das mulheres brancas têm ensino superior completo, um percentual 2,3 vezes maior do que o de mulheres pretas ou pardas (10,4%), de acordo com o levantamento do IBGE 2016. No mercado de trabalho, as negras recebem 40% do salário de um homem branco e 58% da remuneração de uma mulher branca.

“É de responsabilidade do Estado garantir o pleno desenvolvimento da população não branca”, diz Maria Sylvia, que também responsabiliza a sociedade civil pela desigualdade racial. “Eles não são culpados pelo nosso passado escravagista, mas são responsáveis pelos privilégios herdados desse sistema que são confundidos com direitos e meritocracia.”

Por isso, defende como fundamental a adoção de cotas raciais em todas as esferas. “Cota é reparação histórica, uma ação afirmativa temporária.”

Há uma ânsia comum aos diferentes feminismos brasileiros: colocar fim ao que chamam de “cultura do estupro”, característica tão típica da violência de gênero por aqui e que afeta cotidianamente as mulheres. Dados dos Relógios da Violência do Instituto Maria da Penha vão ao encontro com a preocupação das feministas: a cada 1,4 segundo, uma brasileira é vítima de assédio.

A questão é que nem sempre o assédio fica na cantada de rua ou nos olhares insistentes -- não que esses não sejam incômodos --, assédio também termina em estupro. De acordo com o 11º Anuário Brasileiro de segurança Pública, em 2016, 49.496 casos foram registrados. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 1 estupro acontece a cada 11 horas em local público. Há ainda, em média, 10 estupros coletivos notificados todos os dias no sistema de saúde do país.

Os crimes acontecem, majoritariamente, dentro de casa: 70% das vítimas de estupro no país são crianças e adolescentes. Os agressores? Homens próximos às vítimas. Sim: pais, avôs, padrastos, tios...

Para Ana Rita Prata, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a resposta para a dissolução da cultura do estupro não pode ser exclusivamente criminal: "O direito penal sozinho não cura uma sociedade machista. A revolução está na educação. Precisamos falar sobre masculinidades com as crianças. Além disso, desconstruir essa masculinidade dominante e tóxica, que violenta mulheres e cria homens abusadores”.

"No país que mais mata transgêneros no mundo, ser uma mulher trans é um desafio diário por sobrevivência." A frase é de Bruna Benevides, 38 anos, mulher transgênero e "sobrevivente" -- como faz questão de enfatizar.

Bruna é ativista da causa LGBT à frente da Antra (Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais) e do conselho LGBT de Niteroi, onde vive e coordena um cursinho pré-vestibular focado em atender pessoas trans. “Minha família escolheu me abandonar", conta, ao citar a estatística em que está incluída: a média de expulsão de transexuais brasileiros de suas casas é de 13 anos; a primeira violência que sofrem é nos antigos lares.

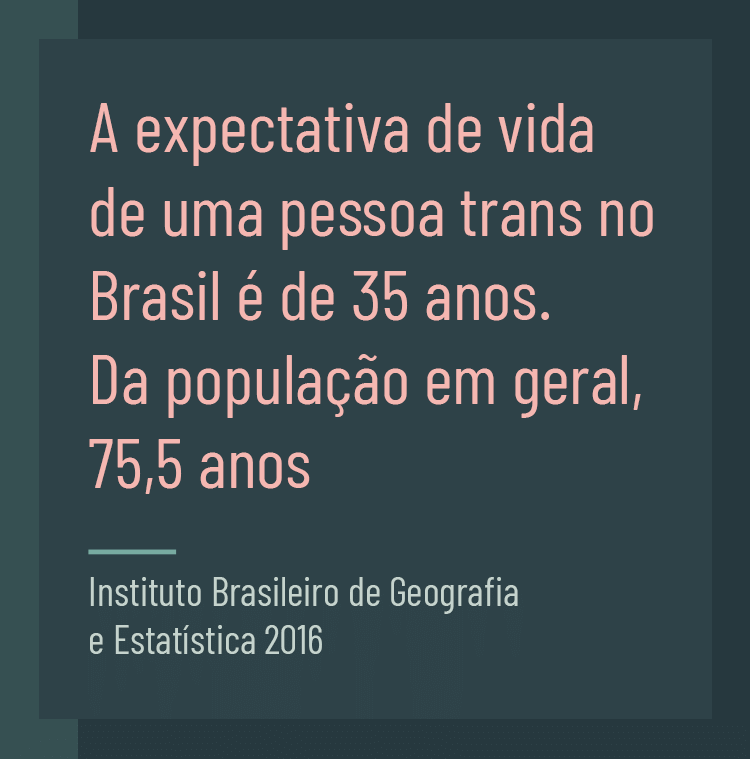

Falar de mulheres trans é expor estatísticas ainda mais cruéis. A começar pela expectativa de vida delas: 35 anos contra 75,5 do restante da população. Pudera: falta saúde: para estimados 752 mil transexuais brasileiros há ambulatórios especializados em apenas 11 cidades do país.

Segundo o Relatório da violência homofóbica no Brasil, a transfobia faz com que travestis e transexuais tenham “como única opção de sobrevivência a prostituição de rua”. Não é mera força de expressão. Estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) aponta que 90% das pessoas trans seguem esse caminho como profissão.

O Estado brasileiro se nega a reconhecer que existimos.

Bruna ainda chama atenção para o senso demográfico das mulheres trans, que não existe. “Não sabemos quantas somos no país e, partir do momento em que não existimos para o Estado, políticas públicas não são pensadas para nós. É uma negação por reconhecer que existimos”.

Mas Bruna comemora a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora permite que transgêneros possam mudar nome e gênero direto no cartório. “É um marco histórico, que vai nos levar a garantir outros direitos. Direitos de quem antes não tinha sequer um nome.” Um deles, ela espera, é a tipificação dos crimes pela transfobia e a violência que os transgêneros sofrem. “Vamos chegar lá, não tenho dúvidas. Somos especialistas em lutar.” Um deles, ela espera, é a criação de um crime contra a transfobia e a violência que os transgêneros sofrem. “Vamos chegar lá, não tenho dúvidas. Somos especialistas em lutar.”

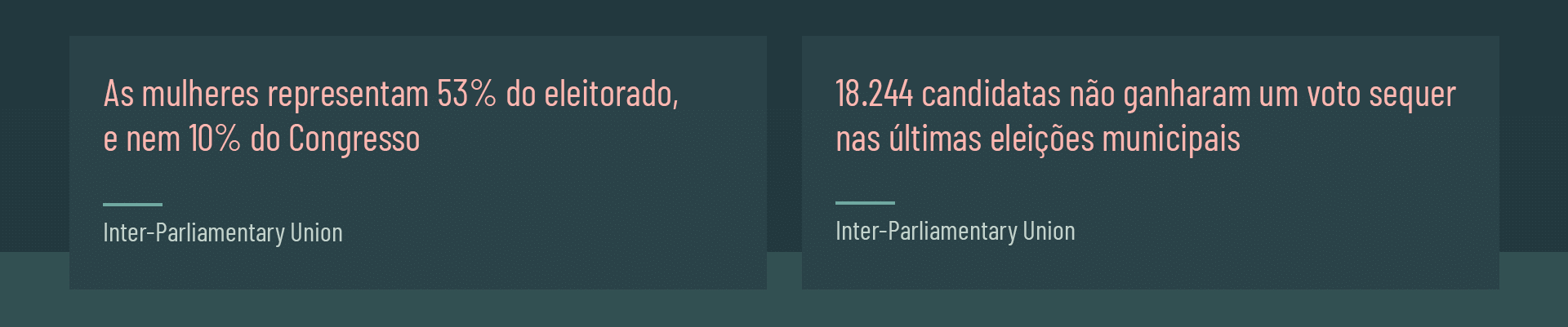

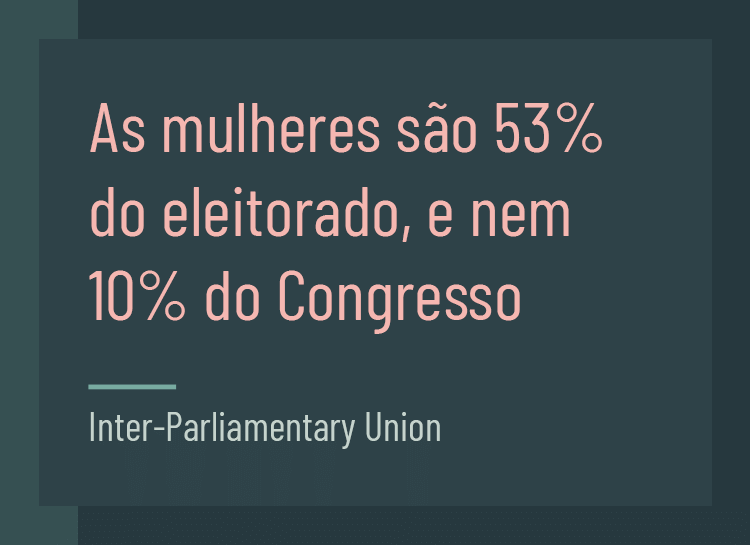

Conforme dados compilados pela Inter-Parliamentary Union, uma associação dos legislativos nacionais de todo o mundo, no Brasil, as mulheres somam 53% do eleitorado, mas nem 10% dos lugares no Congresso Nacional. Ocupamos o 154º lugar entre 193 nações do ranking elaborado pela associação, à frente apenas de alguns países árabes, do Oriente Médio e de ilhas polinésias.

Um outro exemplo da irrisória representatividade feminina no poder fica por conta do Executivo: atualmente há uma única mulher, das 29 pastas, ocupando o cargo de ministra. Grace Maria Mendonça comanda a Advocacia-Geral da União, Secretaria com status de ministério. Governos como o da Síria, do Kuwait, do Irã ou da Somália tinham, em janeiro, mais mulheres em postos ministeriais do que nós.

Mas quais são os reflexos na vida das cidadãs brasileiras de uma política que é feita majoritariamente por homens desde que esta República foi estabelecida? Para Natalia Mori, integrante do Cfemea (Centro Feminista de Estudos e Assessoria) e da Articulação de Mulheres Brasileiras: “A PEC que criminaliza todo tipo de aborto (181/2015) é um dos reflexos perversos dessa conjuntura. Foram 18 homens reunidos tentando reger os corpos das mulheres”.

Para reverter o quadro de baixa participação feminina, medidas foram adotadas. A Lei nº 9.504/1997, que rege as nossas eleições, estabeleceu que cada partido ou coligação deve reservar ao menos 30% de suas vagas para as candidaturas de mulheres. Como a redação original falava em “reserva” de vagas, os partidos descumpriam o dispositivo, alegando que não há mulheres interessadas em ocupá-las. O texto foi alterado em 2009: "cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo".

As candidaturas femininas cresceram, o percentual de votos recebidos pelas mulheres caiu. 18.244 candidatas não ganharam um voto sequer nas últimas eleições municipais. Isso representa 12,5% delas. E por que damos poucos votos para mulheres? "Refletimos na política a maneira como tratamos nossas mulheres na sociedade: não confiamos nelas nem as valorizamos”, responde Natalia.

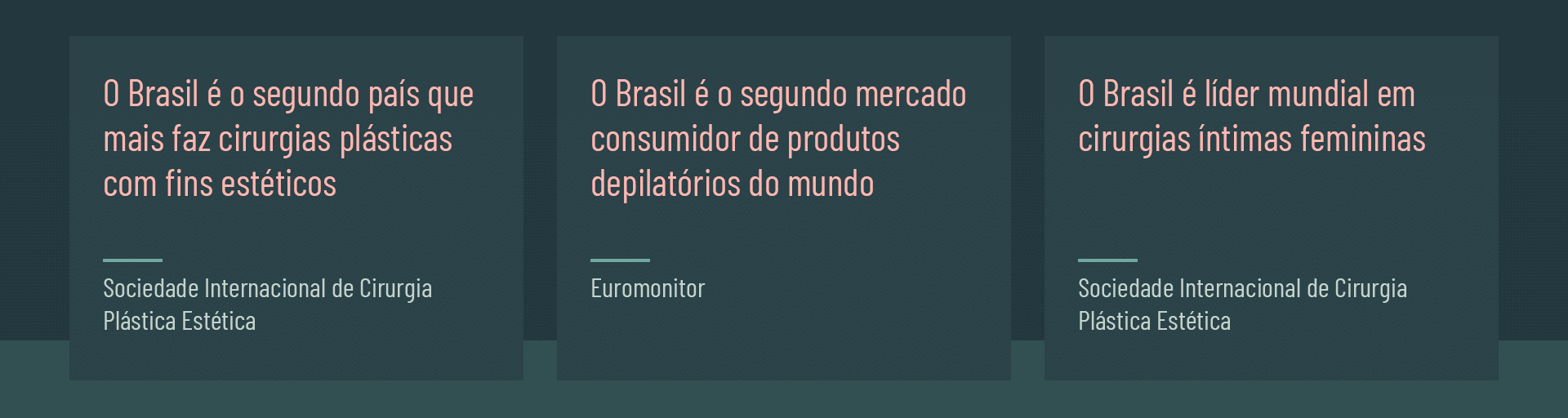

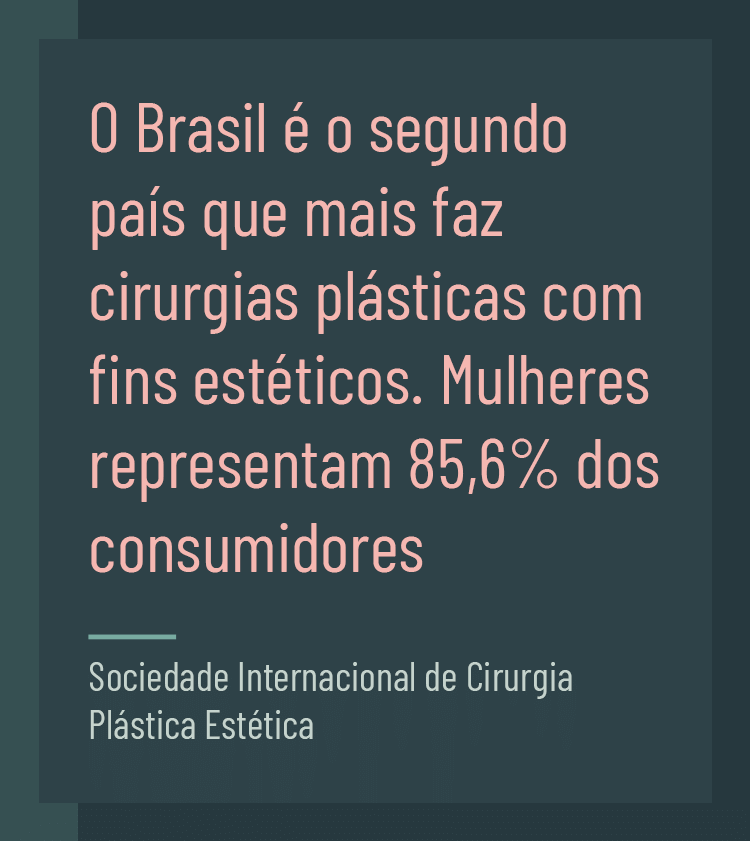

Silicone, lipo, cirurgia íntima, Botox, depilação, bronzeamento… Em um país onde o corpo magro, jovem e liso é um capital erótico valioso, a lista de procedimentos estéticos é longa. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias estéticas e o quarto maior mercado consumidor de beleza do mundo.

Em 2015, foram realizados 1,22 milhão de procedimentos -- 86% deles em mulheres --, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica para Fins Estéticos (Isaps, na sigla em inglês). Entre os mais procurados, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), estão aumento de mamas e lipoaspiração. Chama atenção também o fato de o país despontar como líder mundial em cirurgias íntimas femininas, conhecidas como ninfoplastia. Em 2016, a intervenção na vulva cresceu 80%, e atingiu a marca de 23.155 realizadas no ano.

Na mesma toada, sobem os números relacionados às técnicas não-cirúrgicas, que prometem majoritariamente reverter os sinais do tempo. Em 2016, foi registrado um crescimento de 79,75% na categoria em que predominam o preenchimento e a aplicação de toxina botulínica.

“Nos tempos atuais, a forma mais representativa de feiura é a gordura e o envelhecimento”, diz a psicanalista Joana de Vilhena Novaes, professora da Universidade Veigas de Almeida e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, que enxerga os altos números como reflexo de uma ditadura da beleza que aterroriza e oprime as brasileiras.

Ser bonita passou a ser o único parâmetro de mulher bem-sucedida. Isso gera o que chamamos de corpo de classe, que demanda tempo e dinheiro. Por isso, um privilégio dos ricos. Quem não se enquadra, sofre o peso amargo da exclusão e cai na invisibilidade.”

Ser bonita passou a ser o único parâmetro de mulher bem-sucedida.

As cifras confirmam. Dados do Euromonitor mostraram que o Brasil ocupa a quarta posição no ranking das nações que mais consomem produtos de beleza e higiene pessoal. Foram R$ 99,32 bilhões só em 2016. Cerca de R$ 952 milhões gastos com produtos depilatórios, em um país onde os pelos femininos causam repulsa, e R$ 4,5 milhões com tintura de cabelo.

Para Joana, a mudança deste cenário precisa ir além da onda “body positive”, que tem ganhado força no mundo inteiro. “É excessivo dizer que tudo é bonito, criar movimentos de afirmação política para tudo. O ideal é que as diferenças sejam simplesmente tratadas como naturais, não necessariamente como belas. Assim, evitamos que se estabeleçam novas tendências e padrões.”

Ainda que definir um estereótipo de mãe brasileira seja leviano, todas as mulheres que vivem a maternidade no país convergem para um ponto em comum: o da desassistência e vulnerabilidade -- em menor ou maior grau.

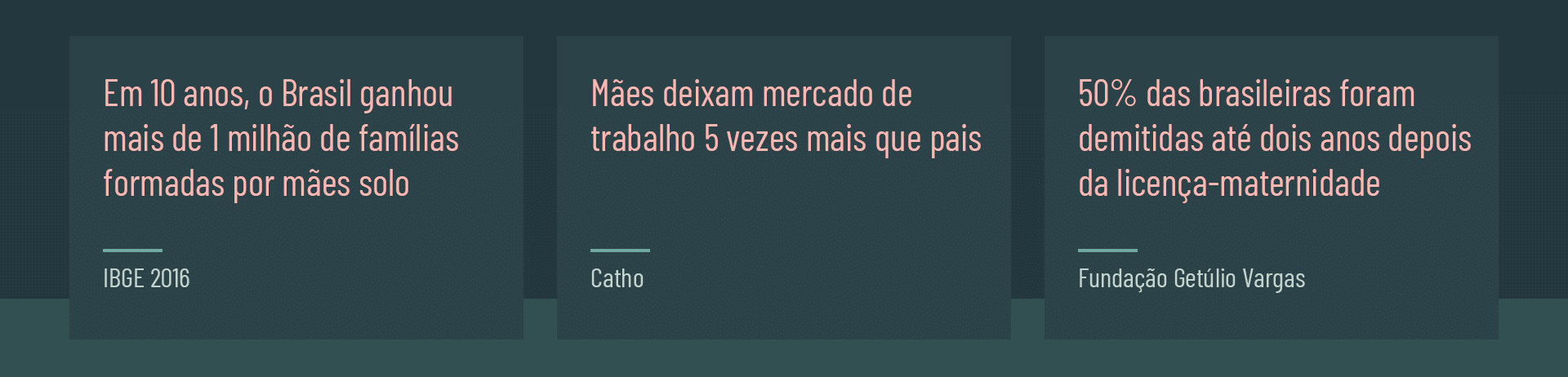

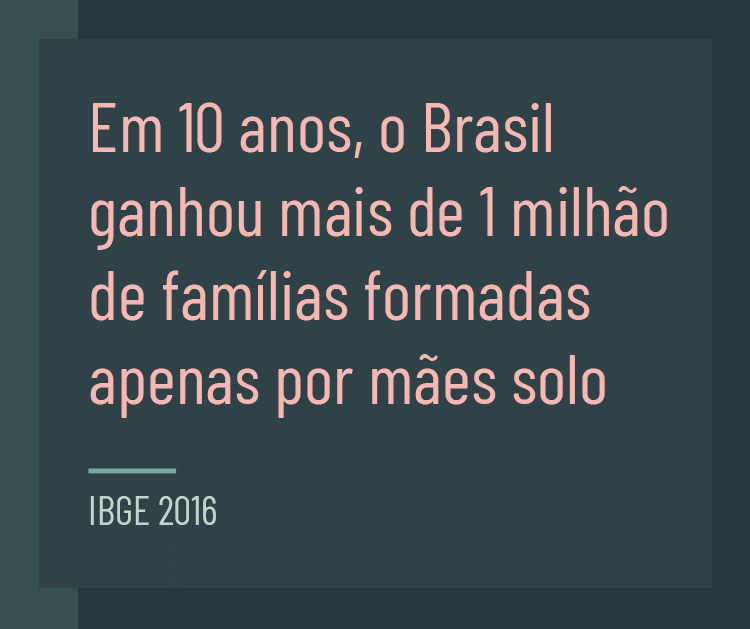

Em 10 anos, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias formadas apenas por mães solo. “No fundo, toda mãe é meio solo na sociedade machista em que vivemos, que compreende o cuidado com os filhos como tarefa de mulher”, diz Anne Rammi, ativista do Mamatraca e mãe de três. “Não à toa vivemos à beira de um ataque de nervos.”

No fundo, toda mãe é meio solo na sociedade machista em que vivemos.

A falta de assistência, porém, não se restringe ao ambiente doméstico. É preciso que as empresas e o poder público adotem mais políticas de apoio à maternidade. Apesar de a primeira PEC de 2018 ter se dirigido a elas, aumentando para 180 dias o prazo de afastamento remunerado pós-parto, ainda falta.

“À maneira dos países desenvolvidos, a gente deveria caminhar para uma licença-parental, em que o tempo de cuidados com o filho é dividido de maneira voluntária e justa entre o casal. Isso reduziria substancialmente a alienação sofrida pelas mulheres no mercado de trabalho”, diz Anne.

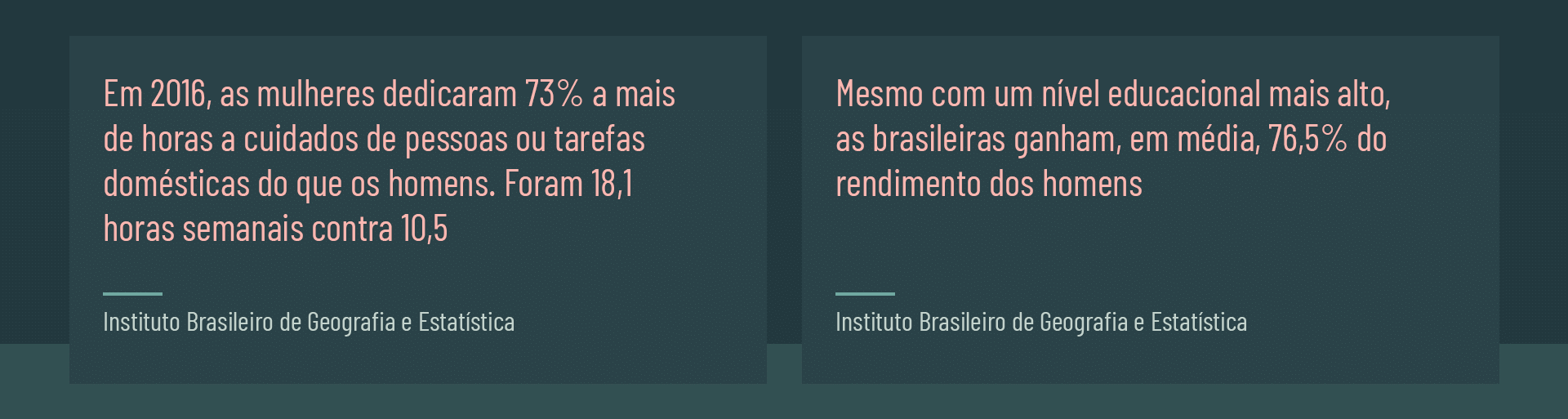

Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) identificou que metade das mães brasileiras foi demitida até dois anos após a licença-maternidade. Um levantamento realizado pela Catho escancarou ainda mais o problema ao descobrir que 28% das mulheres deixaram o emprego após a chegada dos filhos, enquanto o mesmo se dá apenas com 5% dos homens. A falta de creches e de uma educação infantil de qualidade são fatores determinantes para esses índices.

Dados levantados pelo IBGE 2017 mostram que apenas 25,6% das crianças com idade entre 0 e 3 anos têm acesso à educação infantil. Isso é metade do esperado para 2024, quando o país deverá cumprir a primeira meta do Plano Nacional da Educação (PNE), que prevê que 50% dos bebês estejam na escola.

Para isso, mulheres têm assumido uma quarta jornada (além da profissional, a doméstica e a materna), a da luta cívica nas ruas e na web, pelo fim das desigualdade. “Só mãe sabe a dimensão do senso de responsabilidade pelo presente e pelo futuro”, diz Anne.

Nos anos 1960, o movimento que fez as mulheres deixarem de se dedicar exclusivamente aos assuntos domésticos e familiares para buscarem autonomia através de uma vida economicamente ativa ocorreu pela metade.

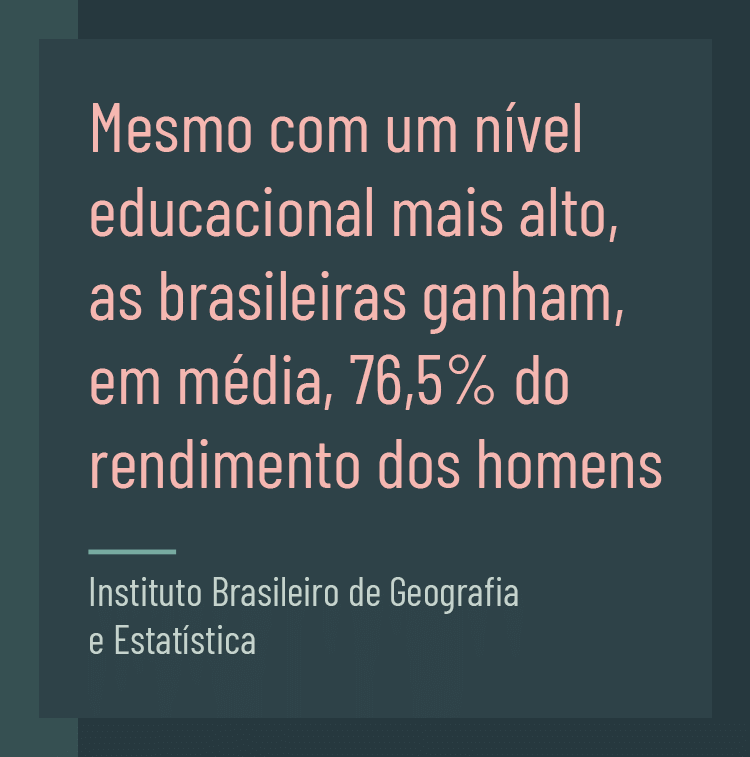

Sem abandonar a casa, as brasileiras também estão no mercado de trabalho. Só que além do ônus das múltiplas jornadas, recebem, em média, 76,5% do salário dos homens. Em 2016, por exemplo, enquanto o rendimento médio mensal deles foi de R$ 2.306, o delas foi de R$ 1.764.

Marilane Teixeira, economista e pesquisadora em relações de trabalho e gênero da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acredita que "a ideia de que o lugar da mulher é primordialmente o doméstico tem feito de nós predestinadas a encarar o lado profissional como secundário".

"Ouvimos dos outros e dizemos a nós mesmas que, por sermos mulheres, conseguimos desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, que nossa prioridade é a família, que é natural que uma mulher se preocupe com a casa. Nada é mais poderoso para consolidar percepções erradas e conformistas do que cravar valores machistas como esses", continua.

Mas o machismo por si só não explica a permanência da mulher em casa. "A falta de creches continua sendo um enorme obstáculo para a carreira daquelas que são mães", afirma Marilane. 75% das crianças até 4 anos estão fora das creches no Brasil.

Se as mulheres não conseguem investir na profissão como fazem os homens -- dedicamos 73% a mais de horas a cuidados de pessoas ou tarefas domésticas do que eles --, chegar em cargos de chefia se torna um caminho ainda mais árduo.

Em 2016, 62,2% dos altos postos no país, nos setores público e privado, eram ocupados por eles, e 37,8% por elas. Aqui fica uma pergunta: se as mulheres são maioria entre aprovados em concursos públicos e maioria nos vestibulares mais concorridos do país, por que são minoria nos cargos de gestão?