Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.

Uso clínico das drogas psicodélicas reacende esperança contra a depressão

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

No fim dos anos 1980 começaram a surgir novas medicações antidepressivas, com a fluoxetina (1987), a sertralina (1991), a paroxetina (1992) e a venlafaxina (1993). Elas representaram uma onda de esperança para o tratamento dos transtornos mentais, cujas medicações mais empregadas até então datavam da década de 1950 (clorpormazina, 1952, carbonato de lítio e haloperidol, 1958). Três tendências foram detectadas a partir de então.

Em primeiro lugar reinava a expectativa de que as novas descobertas, concernentes à depressão, se generalizariam em uma ampla gama de tratamentos, cada vez mais especializados, para os cada vez mais específicos transtornos mentais, ou seja, haveria uma multiplicação tecnológica das substâncias psicoativas, envolvendo a tão sonhada conquista de nossa fronteira final: o cérebro.

Mais que isso, se os transtornos mentais são perturbações do cérebro, as psicoterapias tornam-se adjuvantes, redutíveis a alguma forma de reeducação.

A segunda tendência vinha do campo emergente das neurociências.

A descoberta dos neurônios espelhos, da importância decisiva do córtex pré-frontal, dos fenômenos agudos de plasticidade cerebral e a convergência cada vez maior dos achados sobre o funcionamento do cérebro e os avanços da genética humana e da teoria da evolução nos faziam ter uma esperança renovada, desde que Pinel fundou o alienismo moderno, em 1807, de que enfim chegaríamos aos marcadores biológicos das doenças mentais e com isso uma descrição exata de seu mecanismo etiológico, atingindo o nível de conhecimento semelhante ao de outras áreas da medicina.

Finalmente saberíamos dizer, exatamente, como uma disposição genética se encontra com um fator ambiental determinando a formação de um agrupamento de sintomas. Com acesso a uma boa descrição de como a doença começa (etiologia), de como ela pode ser bem descrita (semiologia) e de como se formam diferenças consistentes entre os sintomas (diagnóstica), se poderia ter uma terapêutica eficaz e eficiente.

A terceira promessa era convergente com as reformulações em curso nas políticas de saúde mental.

Lembremos que os anos 1970 foram marcados por inúmeras reformas antimanicomiais: a reforma psiquiátrica francesa, com forte influência da análise institucional (Tosqueles, Oury), a reforma americana, impulsionada pelas práticas de grupo, a reforma inglesa, e a antipsiquiatria de Laing e Cooper, assim como a italiana de Basaglia.

As novas medicações facilitaram o processo de desospitalização, baratearam os custos historicamente altos da saúde mental e permitiram o retorno de pacientes crônicos ao trabalho e às suas famílias.

Quarenta anos depois, tais esperanças entraram em processo de recuperação judicial, senão de falência.

As novas medicações cobram milhões em desenvolvimento de pesquisa e marketing, com avanços módicos em termos de redução de efeitos colaterais e combinações exaustivas dos mesmos neurotransmissores (serotonina, dopamina, adrenalina).

A cura tão ambicionada tornou-se apenas uso crônico, massificado e cada vez mais precoce. Começam a surgir as primeiras queixas judiciais em torno dos danos causados por uso irresponsável de medicação.

A eficácia dos antidepressivos cai, chegando a um patamar que concorre com o efeito placebo e com as psicoterapias. Entre 2014 e 2019 o NIMC americano investe US$ 20 bilhões em pesquisa e tecnologia de neuromedicação, sem que isso tenha trazido nenhuma alteração das curvas de crescimento de depressão e ansiedade, na busca por serviços, na redução de custos e aumento de cobertura em saúde mental.

O Manual Estatístico e Diagnóstico (DSM-V) não apresenta nenhum marcador biológico para os transtornos mentais e a confiabilidade de suas categorias volta aos patamares de 1973. Além disso, a cultura da modulação da paisagem mental assimilou em uso terapêutico as mais diversas substâncias psicoativas— da maconha ao chocolate, do pop erótico à cocaína, passando pelo soberano álcool.

Mas a nova esperança vem de uma espécie de solução dialética para a oposição entre mente e cérebro, entre o corpo contra a palavra.

Trata-se da retomada do uso clínico das únicas drogas que ficaram para trás na marcha tecnológica do bem-estar: os psicodélicos.

Albert Hoffman, pesquisou os efeitos psíquicos do ácido lisérgico no fim dos anos 1940, um tipo de investigação que lembrava muito os estudos de Freud sobre a cocaína, nos anos 1880. Ou seja, os relatos descritivos sobre os efeitos em si mesmo são parte incontornável do "achado" na medida em que ele parece convocar, necessariamente, a dimensão subjetiva.

A incorporação dos psicodélicos em uma contracultura, com forte apelo em formas de vida pautadas pela liberdade, fez com que o ácido lisérgico, assim como psilocibina (cogumelos mágicos) e o peiote (uma espécie de cactos mexicano), fossem proibidos.

O argumento moral por trás desta proibição é de que drogas que geram prazer e sentimento de liberdade não podem ser terapêuticas. O caso se torna ainda mais interessante quando incluímos neste grupo substâncias como a ayahuasca (dos povos amazônicos) e a ibogaína (usada contra a dependência química), ou seja, quando verificamos o entranhamento destas substâncias com formas de vida e suas narrativas e rituais mais ou menos reguladores.

Substâncias enteógenas —aquelas que produzem o sentimento realístico da existência de uma entidade ou de uma unidade maior e mais poderosa que a experimentamos como indivíduos, ou seja, o mais próximo do que se pode produzir artificialmente como uma "presença divina"— mostraram-se muito importantes no tratamento psicoterápico de pacientes com doenças terminais [1].

Ao contrário dos antidepressivos dos anos 1990, produzidos em laboratório, os psicodélicos não prescindem da experiência comunitária, ou seja, da palavra como mediação da experiência. Ou seja, eles não individualizam silenciosamente o sofrimento no cérebro.

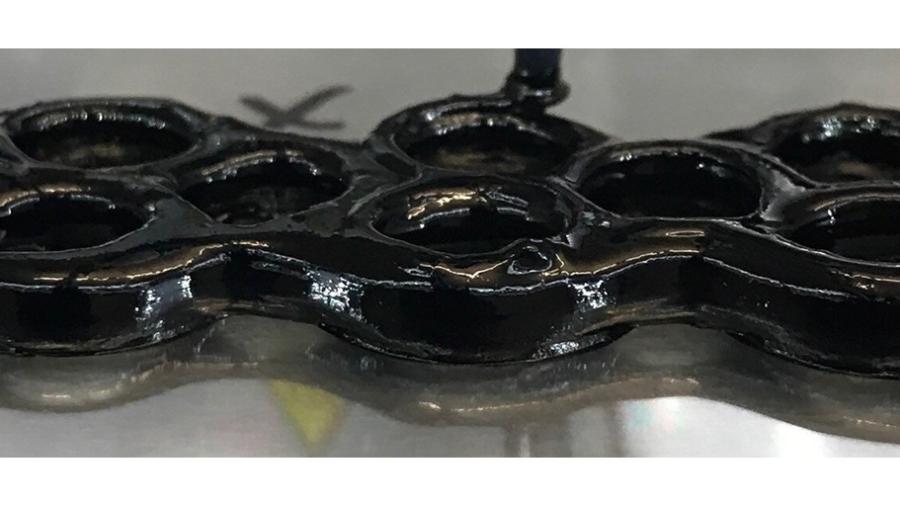

Neste contexto surge a primeira empresa brasileira de inovação voltada para a pesquisa e tecnologia dos psicodélicos: a Scirama.

As pistas aqui são inúmeras: uso da canabis em pacientes com Parkinson ou Alzheimer, uso da ayahuasca para depressão, do LSD para a ansiedade, da psilocibina para neuroses traumáticas.

O time que se reuniu para esta empreitada é formado por craques como Sidarta Ribeiro, Stevens Rehen, Marcel Grecco e Clarice Pires.

Vejo aqui três desafios para este projeto e para quiçá outros que nele se inspirem. E são desafios que retomam as três tendências que descrevi no começo deste artigo:

- Mostrar que é possível fazer ciência e tecnologia, combinando interesses públicos (em saúde) e investimento privado, sem incitar a devastação da subjetividade, nem a exploração massiva do capital. Isso já está sinalizado pela ideia de que os povos que desenvolveram tais tecnologias precisam participar do ressarcimento de seus lucros.

- Mostrar que mudanças na cultura que envolve a saúde mental exige a participação coletiva, o apoio de todos que concorrem para divulgar ciência e tecnologia, de modo que o processo seja o mais transparente possível integrando-se a demandas políticas de maior envergadura, neste caso a descriminalização das substâncias psicoativas e a invenção de uma nova educação para o "uso dos prazeres".

- Mostrar que a verdadeira interdisciplinaridade epistemológica envolve reconhecimento da multiplicidade de práticas que concorrem para formar nossos recursos básicos em saúde mental, inclusive narrativas e práticas culturais, mas também rigorosa demonstração e justificativa conceitual do fundamento destes fazeres.

REFERÊNCIA

[1] Pollan, M. (2018) Como Mudar sua Mente. São Paulo: Intrínceca.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.