Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Dia do penta teve imprensa contando jogadores no ônibus após trauma de 1998

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

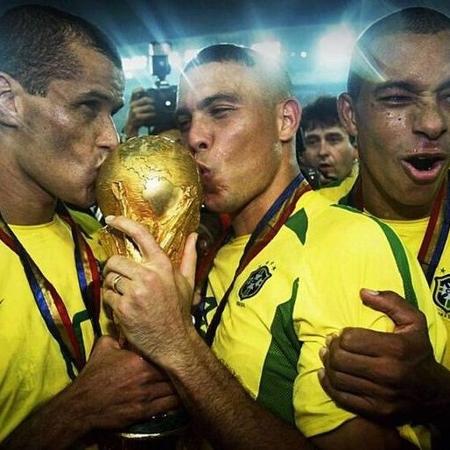

No dia em que o Brasil ganhou o pentacampeonato, uma das minhas funções como repórter foi contar os jogadores que subiam para o ônibus para o estádio. O objetivo era verificar se todos estavam lá, saudáveis, um reflexo do trauma do problema de saúde de Ronaldo na Copa de 1998. Como se sabe, todos estavam bem.

Trabalhava para o diário "Lance!" nesse período e cobria, então, a primeira Copa do Mundo. Nem era um excesso de zelo do jornal a contagem na porta. Plantões em hotéis são um hábito na cobertura de seleção. Meu amigo Rodrigo Bueno —então repórter e hoje comentarista da ESPN— passou a madrugada da véspera no hotel por orientação da Folha de S. Paulo.

Os longos dias eram uma característica da cobertura do Mundial Japão-Coréia do Sul. Os turnos de trabalho tinham dois fusos horários a ponto de alguns dias renderam 24 horas ininterruptas de labuta - e olha que a era da internet ainda dava seus primeiros passos. Por sorte, tinha então 23 anos e bastante gás no tanque.

Lembro que a cobertura começou bem antes da Copa em uma viagem para acompanhar a ida de Pelé ao Japão. Era um tour pago pela Pfizer a jornalista, já que o ex-jogador era seu garoto-propaganda. Na entrevista coletiva, perguntei a Pelé se aquele era o Mundial em que o Brasil chegava pior em todos os tempos. Ele disse que sim, e a declaração rendeu insatisfação e desabafos dos jogadores da seleção.

Choque cultural

Essa primeira viagem não amenizou o choque cultural quando cheguei à cidade de Ulsan, na Coréia do Sul, onde o Brasil se prepararia para a Copa. O "Lance!" me mandou antes de meu colega Álvaro Oliveira Filho e do fotógrafo Nelson Almeida, e havia pouquíssimos jornalistas brasileiros na cidade.

Desci para comer no shopping na frente do hotel e era o único ocidental na praça de alimentação —as pessoas me olhavam com curiosidade. Ulsan era grande, com uma indústria naval das maiores do mundo, mas ao mesmo tepmo provinciana. Vivíamos o período que precedeu a globalização geral da internet. Pensemos que só se passaram 20 anos desde então. Nas ruas, havia cards com fotos de mulheres: eram anúncios vendendo sexo, algo inimaginável no mundo on-line atual.

Havia um desafio nas comidas. Como quase ninguém falava inglês, e não curto muito ficar indo ao McDonald's, o negócio era nos arriscarmos nos restaurantes locais: apontava-se o cardápio ou pedia-se o mesmo do cara do lado. Nunca comi tanta pimenta na minha vida, nem na Bahia do meu pai, nem no México.

Os coreanos eram amigáveis com brasileiros, mas não com seus co-organizadores da Copa. Em um jantar, o médico designado pela Fifa para atender à seleção brasileira me contou que os japoneses tinham um apelido no país que queria dizer "baixinho". Um reflexo do ódio dos coreanos pelas invasões do país vizinho e também da diferença de estatura entre eles. Essa Copa tinha o propósito de curar antigas feridas —não tenho tanta certeza se funcionou.

Conversa de louco?

Boa parte dos jornalistas, inclusive a equipe do Lance!, ficou no hotel da seleção. Havia então alguma convivência com os jogadores fora dos horários de treino. Certa vez vi o zagueiro Lúcio conversando por meia hora com uma coreana. Curioso, lhe perguntei se ele falava a língua local. Ele disse que não, e que ela também não falava nem inglês, nem português. Ali, pensei que o Lúcio era meio louco. Mas, dias depois, estive em um templo budista e também conversei com um monge sem que nenhum dos dois falasse a mesma língua. Ou seja, eu que estava pensando de forma limitada.

Ao visitar o CT em que o Brasil treinaria, o campo de uma universidade local, fiz uma matéria que mostrava que o gramado era duro e com buracos. Alguns dias depois chegou o ex-jogador Tostão, que já escrevia para a Folha, e observou que o campo era bom —acho até que escreveu para o jornal. Fiquei meio com a sensação do novato que faz bobagem.

Clima bélico

A relação da imprensa em geral com o técnico Felipão não era das melhores por conta da beligerância causada pelas críticas à má campanha prévia ao Mundial. Havia um certo clima de eles contra nós. Mas, olhando retrospectivamente, era também uma estratégia do treinador de manter seu grupo fechado com ele. Repórteres mais próximos do técnico pelo período de Palmeiras e Grêmio conseguiam driblar essa indisposição do técnico.

A Copa corria e com ela as polêmicas típicas de Mundial. Houve uma rivalidade com a Turquia por conta da simulação de Rivaldo ao sofrer uma bolada, além do pênalti duvidoso sobre Luizão. A Turquia tinha um chefe de delegação meio estilo Eurico Miranda que falava bravatas contra o Brasil. Mas os jornalistas turcos, em contraposição, nos recebiam aos abraços quando íamos aos treinos do time.

A ida para o Japão para os mata-matas não mudou esse clima bélico com os rivais. Antes mesmo do jogo das oitavas, discuti com um jornalista belga porque ele arremessou cerveja para cima na tribuna de imprensa. No campo, o Brasil foi salvo por Rivaldo e beneficiado pela arbitragem em um gol mal anulado. Na tribuna, o belga acabou a partida ainda mais irritado do que começou.

O confronto foi em Kobe, que sofrera um terremoto devastador sete anos antes, em 1995. Uma japonesa nascida na cidade, que estava estudando na Austrália no período, me contou não ter reconhecido a própria cidade quando voltou. Para um estrangeiro, que nunca estivera ali, não se percebia nenhum sinal visível da destruição.

Mais destruídos pareciam os executivos japoneses que dormiam nos corredores dos hotéis. Quando chegava à noite de um jantar, vi um homem nos seus quarenta anos estirado ali, com a cabeça no rodapé. Corri e liguei para a recepção preocupado: "Alguém está passando mal, venham". O recepcionista, calmo, me explicou que era comum hóspedes pararem para dormir no chão antes de chegarem aos seus quartos, obviamente, depois de trocentos saquês.

Como os jogos espaçavam, deu para viajar pelo Japão e conhecer os trens balas. Fui a Osaka rever os amigos turcos nas quartas-de-final diante do Senegal, mas lamentei a queda dos africanos mais cedo tal a festa que sua torcida fez no estádio. Perto da cidade, fui a um templo de samurais que crescia em camadas e andares. A névoa dava a impressão de que o último andar, do senhor das terras, flutuava no ar.

Em Shizuoka, diante dos ingleses, foi o momento em que pareceu mais próximo de o Brasil naufragar na Copa. O gol do atacante Michael Owen deu aos ingleses na tribuna a sensação de que "agora vai". Mas não foi? A lembrança do cruzamento-chute de Ronaldinho é de um lance quase em câmera lenta, a bola vai caindo, e o oleiro David Seaman se despedaçando dentro do gol. Tinha entrevistado um Ronaldinho bem tímido durante a primeira fase, quase monossilábico, e assim ele seguiu até aquelas quartas. Algo ali despertou o jogador que ele viria a se tornar na carreira.

Só pensa em acabar

Os dias prévios à final de uma Copa são marcados pela exaustão entre jornalistas. Seriam completados ali 50 dias praticamente sem folgas, a casa em uma mala, fuso horário trocado. É como uma maratona que você quer muito correr, mas no final só pensa em acabar.

Há uma certa irritação no ar da falta de sono. Talvez por isso a zona mista derradeira - local onde são feitas entrevistas de jogadores - tenha sido marcada por uma briga entre jornalistas brasileiros e organizadores japoneses. Dois colegas, Mauro Leão (O Dia) e Silvio Barsetti (Estadão), foram acusados de ultrapassar a área permita. Quase deu pau físico e os dois foram ameaçados de perder credenciais para a final.

As finais de Copa —como vim a descobrir mais tarde em outras— correm extremamente lentas quando vistas in loco. É quase como se o jogo tivesse horas e não 90 minutos. Porque cada minuto concentra um grau de tensão maior do que outros jogos, só comparáveis a poucas decisões continentais de clubes.

Ronaldo e seu cabelo cascão garantiram que o tempo arrastado fosse em favor do Brasil. Kahn, eleito o melhor da Copa, falhou. A votação era feita com os jornalistas antes do jogo e, em geral, há mais eleitores dos dois países finalistas. Os votos brasileiros foram divididos entre Ronaldo e Rivaldo - eu votei no pernambucano.

O título que interessava, no entanto, era brasileiro. Os papéis coloridos voaram sobre Cafu erguido no céu.

A zona mista de entrevistas foi caótica, entupida. Com exceção de Ronaldo, melhor do jogo, os jogadores passaram tocando samba sem dar entrevistas. Dizem que foi um troco pelas críticas durante a campanha. Lembro de Ronaldinho com a cuíca e certa cara de sonso. Senti um certo alívio para ser sincero, o bolo de jornalistas pouco produziria ali. Houve outra cena de ressentimentos como uma agressão de um dirigente da CBF parente de Ricardo Teixeira a um jornalista na festa no hotel. Mas, sendo sincero, o clima geral não foi tanto de vingança.

No dia em que o Brasil ganhou o pentacampeonato, a última cena que me lembro foi de madrugada no plantão do hotel. O goleiro Marcos desceu ao lobby, não conseguia dormir. Deu uma entrevista para mim e um repórter da Folha, uma das mais sinceras que já fiz com um jogador.

Perguntei-lhe o que tinha pensado ao defender o chute de Neuville em cobrança de falta de efeito - ele já disse que foi a maior defesa de sua vida. "O goleiro não pensa nada nessas horas. Ele só estica o braço e torce para não ouvir o barulho da bola na rede", disse o palmeirense (estou citando de cabeça, 20 anos depois, então Marcos desculpe alguma imprecisão). Depois, observou que não gostaria mais de ser titular em uma Copa porque podia apagar tudo que tinha feito.

Suas declarações explicam como a Copa é um conjunto de momentos que não se repetem, cercado de méritos e acasos, que formam narrativas diferentes na cabeça de cada um e marcam as pessoas para o restante de suas vidas.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.