Haverá uma história para contar quando tudo isso acabar?

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

Haverá uma história para contar quando tudo isso acabar? Haverá razão para ouvir essa história, e paciência para acompanhar as minúcias de tantas vidas interrompidas, tantas vidas paralisadas em destempo? Será narrável a magnitude dessa experiência, tão absoluta e insistente, que de um momento para o outro se apoderou do mundo inteiro e não nos abandona tão cedo? Ou preferiremos não narrar nada, nos render ao desejo de seguir em frente, de deixar tudo para trás, de esquecer, recalcar, ocultando de nós mesmos uma vivência desoladora e agônica, sem redenção possível?

Respostas a tais perguntas não são fáceis de encontrar, e sobretudo não cabe antecipá-las se ainda estamos tão imersos no presente. Mas Walter Benjamin, num de seus textos mais conhecidos, "O narrador", talvez nos ajude a ventilar ideias e alinhavar suspeitas. É ele quem fala de uma crise da experiência que marcaria o nosso tempo. É ele quem afirma, ainda em 1936, que "as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo". Estaremos cumprindo, nestes anos atípicos, o surpreendente vaticínio de Benjamin? Vivemos agora a culminação da crise, uma carência de palavras que de fato deem conta da experiência, que de fato nos expressem?

Em breves frases, Benjamin contempla seu maior exemplo: a situação dos soldados que voltavam mudos da 1ª Guerra Mundial, desprovidos de histórias, "não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável". Os muitos livros posteriores em nada redimiriam tal silêncio. O caso é que a nova estratégia de guerra alienava os combatentes, confinados em trincheiras, isolados uns dos outros, sem a possibilidade de acompanhar de perto a vastidão de acontecimentos. Dali, nada veem, tudo ouvem, e estremecem. São parte inerte de uma "paisagem em que nada permanece inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano."

A comparação talvez resulte insólita, mas a ela me entrego: não é disparatado pensar a experiência da pandemia em termos semelhantes. A ação maior, conduzida por um inimigo invisível, acontece num plano inacessível, nos alienando - no melhor dos casos - do lado de fora dos campos de batalha, dos hospitais e postos de saúde. A vivência comum é ínfima: com maior ou menor rigor, estamos entrincheirados em nossas próprias paredes, privados de encontros e diálogos que há tão pouco constituíam nossa maior riqueza, fonte central das nossas narrativas corriqueiras. Sentimos a fragilidade e a pequenez do corpo humano, mas estamos alheios até às nuvens, que passam despercebidas sobre os nossos tetos.

Da morte também nos vemos distantes, embora nunca tenhamos estado tão próximos dela. "Hoje a morte é cada vez mais expulsa do universo dos vivos", diz Benjamin, e sua frase guarda uma atualidade impressionante, como se nesse hoje estivesse contido o terrível ano pandêmico. A morte, que já vinha se tornando cada vez mais alheia às casas, cada vez mais segregada dos espaços rotineiros, agora extrapolou todo limite: dá-se à distância até dos familiares, dos amigos mais íntimos. A morte se desritualiza, se faz quantitativa, deixa de ser uma experiência única e irrepetível. E o que isso tem a ver com a história? Ora, é na hora da morte, segundo Benjamin, que se alcança a máxima autoridade para contar, é nas cercanias da morte que se encontram as narrativas.

Chegamos, então, a uma questão fulcral: se teremos ou não a autoridade necessária para contar essa história. Tão contingente e parcial tem sido nosso contato com a experiência em si, tão insignificante esse contato diante do quadro maior, que parece difícil a um sujeito qualquer assumir essa responsabilidade. E, problema suplementar, tão semelhantes têm sido os olhares, tanto têm se repetido as impressões de uma casa a outra, de uma cidade a outra, de um país a outro. Contar uma experiência particular será correr o risco de só encontrar ouvidos cansados, ouvidos que se identificam de imediato e então já não querem ouvir, já podem tomar o diálogo por terminado.

Alijados de tudo, tanto da experiência quanto da possibilidade de convertê-la em história, só o que nos resta é a profusão de notícias - a experiência convertida em interminável sequência de informações urgentes, nuances oscilantes traduzidas em escândalo e estatística. Onde há fartura de notícias, as narrativas faltam. Há uma incompatibilidade total entre a narrativa e a informação, esse ramo da comunicação sempre afeito às explicações, sempre disposto a subtrair das histórias o que elas têm de surpreendente. Nisso o filósofo é taxativo: "Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por esse declínio."

Mas o que resta fazer, então? Calar, sucumbir ao silêncio, tornar-se testemunha passiva dos nossos próprios tempos convulsivos? Fazer da pandemia mais um exemplo daquilo que a cultura costuma definir como o "irrepresentável", que paradoxalmente não deixa de ser representado à farta, embora sempre reafirmando sua própria insuficiência? Prefiro pensar que não. Prefiro pensar que teremos, sim, muito a narrar, que podemos produzir uma infinidade de obras necessárias, literárias, pictóricas, cinematográficas, se encontrarmos o tom, se encontrarmos a forma.

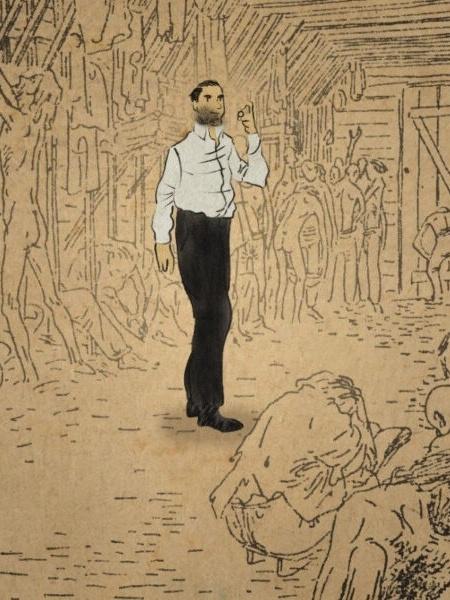

A esperança me veio ao assistir a um filme peculiar, Josep, do cartunista Aurel, uma animação francesa que aborda os anos da 2ª Guerra Mundial. Não mais um retrato soturno e heroico do Holocausto, não mais uma narrativa sobre aquilo que conhecemos demais. O que o filme traz à tona, em vez disso, é algo que se poderia tomar como uma experiência secundária da época, quase despercebida: os campos de concentração franceses onde ficaram confinados milhares de revolucionários que fugiram da guerra civil espanhola. Há algo de relevante nessa escolha, algo de exemplar: o que se narra não é o acontecimento central da história, mas o que escapa à memória coletiva, o que a profusão de notícias não cuidou de ressaltar.

O que o filme narra, mais especificamente, é a vida de um artista nesses campos, a vida de Josep Bartolí. Um artista dos mais interessantes, de trajetória surpreendente, que ali viveu sua máxima tragédia e então foi capaz de escapar para fazer-se amante de Frida Kahlo, e para ilustrar com sinistra precisão tudo o que viu. Não se trata de um protagonista da História, com o H maiúsculo que alguns querem lhe atribuir: Josep é um personagem discreto em tempos repletos de figuras maiúsculas, e talvez seja isso o que nos envolve em sua vida, o que faz dele uma figura cativante.

Mas, claro, não há uma resposta simples para o problema, não há e não haverá uma fórmula a ser seguida - afortunadamente. Se escrevi esses últimos parágrafos sobre um filme específico que pouco tem a ver com o nosso tempo, é apenas para afirmar que, quando chegar a hora de narrar, talvez não nos falte saída. Apesar de tudo, e contra tudo, o inenarrável saberá se fazer narrativa, transformará o presente empobrecido de experiências num passado talvez prolífico. Não haverá uma história, está bem. Mas pode haver uma miríade de histórias necessárias e interessantíssimas.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.