Incompetência cultural: O julgamento que adoece e mata

Não é uma banalidade. A régua social com que profissionais de saúde, principalmente os que pertencem a categorias profissionais majoritariamente brancas e de classe média alta, usamos para medir, legitimar e validar os diferentes modos de vida de outros grupos sociais é uma arma. Uma arma colonizadora.

Não sabemos olhar o outro e seu modo de viver sem julgamentos. Mais do que isso, não o legitimamos. Queremos consertá-lo.

Por estarmos, também nós, imersos em uma cultura hegemônica, sabidamente branca, eurocêntrica, patriarcal, cis-heteronormativa e cristã, costumamos trazer para a nossa prática em saúde a percepção do nosso modo de enxergar o mundo como uma visão natural e única. A maioria de nós, profissionais de saúde, chegou à idade adulta sem ter vivenciado nenhum grande questionamento sobre nossa forma de existir no mundo. De certo modo, nossa cultura, esta hegemônica, é hoje tida como algo natural. A referência. A correta. E, assim, todos os outros modos de ser não o são.

Na assistência à saúde isso pode ser trágico.

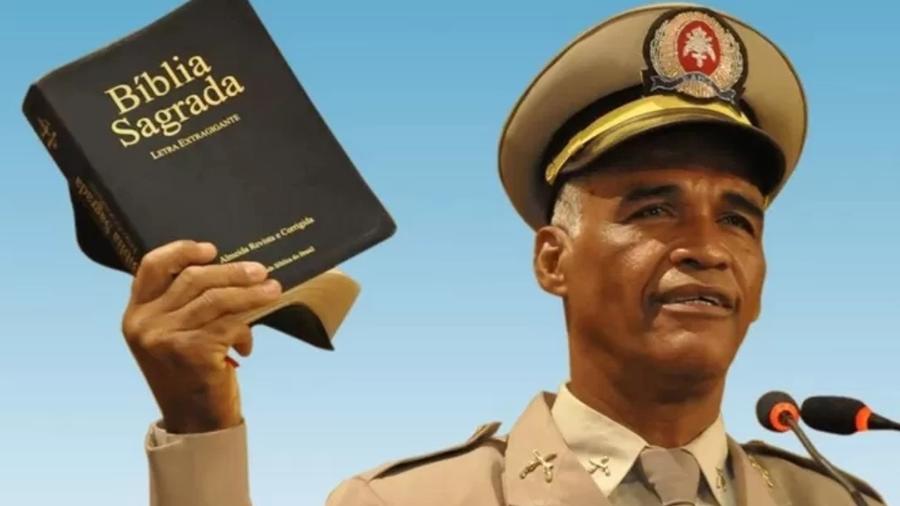

Quem come diferente, quem cria os filhos de um jeito diferente, quem constrói núcleos familiares alheios ao nosso ideal, quem mora diferente, quem se relaciona diferente, quem encara o fim da vida, a doença, a morte, as incertezas científicas de um jeito diferente, aqueles cuja fé, a religião e os pontos de transcendência divergem do que é hegemônico acabam por formar no nosso imaginário esse grande outro. Esse diferente a quem devemos consertar.

Carregamos dentro da maleta nossa varinha mágica normalizadora que tem a ingrata missão de fazer com que as pessoas, outrora diversas, múltiplas, singulares e únicas, caibam nas nossas formas, nos nossos moldes. Todos precisam se parecer com o que definimos como normal. Fazemos força e investimos tempo e conhecimento para mudá-las em seu modo de ver e viver a vida.

Assim, famílias indígenas, cuja cultura aponta para o compartilhamento da criação dos filhos por toda a comunidade, são tidas como negligentes, desleixadas, descuidadas. São avaliadas como incapazes de educar e apoiar suas crianças porque o modo como o fazem não se parece com o nosso.

Assim, uma mulher que decide encarar com serenidade o fim de sua vida e abdicar de um tratamento que lhe causa desconfortos terríveis é tida como alguém irresponsável e que desistiu de lutar bravamente até o esgotamento de todas as suas forças, mesmo com a medicina apontando saídas. Questionáveis, que sejam.

Assim, a mulher vegana que acredita ser importante replicar a sua filosofia de vida como um valor para seu filho é julgada como irresponsável, mesmo havendo recursos farmacológicos amplamente conhecidos e estudados para que ela possa seguir praticando e replicando suas crenças de forma segura.

Assim, a senhora idosa que é líder religiosa em um terreiro de Umbanda e que vê na sua prática ancestral a força que precisa para seguir cuidando de si, de sua família e de sua comunidade é orientada a interromper os rituais que são identitários para ela e para os seus pois a fumaça dos incensos e os esforços físicos podem piorar sua asma e sua artrose nos joelhos.

Assim, a mulher negra que chora a morte do filho pela polícia, num contexto social criado para o genocídio e o encarceramento em massa da população jovem e negra vai ouvir que infelizmente ele mereceu, pois se envolveu com quem não devia.

Assim, a jovem desempregada que espera o quinto filho depois de esperar por 1 ano na fila do DIU (Dispositivo Intrauterino) será julgada por não ter se cuidado como deveria.

É certo que alguns poucos de nós acabamos por subverter, mesmo que parcialmente, esta lógica hegemônica. Seja por sermos negras e negros, indígenas, gordas, gordos, transexuais, lésbicas, gays, bissexuais, ou de origem humilde, com posicionamentos políticos revolucionários ou coisa que valha, mas somos poucos. E nem todos aqueles que carregam as marcas desta diversidade carregam também a vontade de mudar as coisas e descolonizar a prática profissional.

A nossa régua que mede e julga o viver do outro pode ser de tal forma perversa e aniquiladora para outras culturas e outros modos de ver a vida e o mundo, que no lugar de promovermos saúde, deixamos um rastro de danos físicos e psíquicos por onde passamos.

Há muitos outros modos igualmente legítimos e válidos para se viver. Outras culturas, outros pontos de vista. Contudo, seguem sendo todos subalternos aquele jeito considerado certo. Seguem todos submetidos ao crivo de profissionais cujas práticas estão colonizadas demais para enxergar o outro na sua potência e na sua diferença.

Se as perdas e as desigualdades sociais, as dificuldades de acesso às universidades e o racismo estrutural vão deixando as turmas de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionistas cada vez mais brancas e endinheiradas, o que esperar da assistência de profissionais que não vivenciaram ou conviveram com a realidade de seus pacientes? O que esperar da universidade que não é diversa e não vê a importância de ser?

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.